Der Kruckenbergzug mit Maybach GO 6 Motor – Ein Meilenstein in der Geschichte der Hochgeschwindigkeitszüge

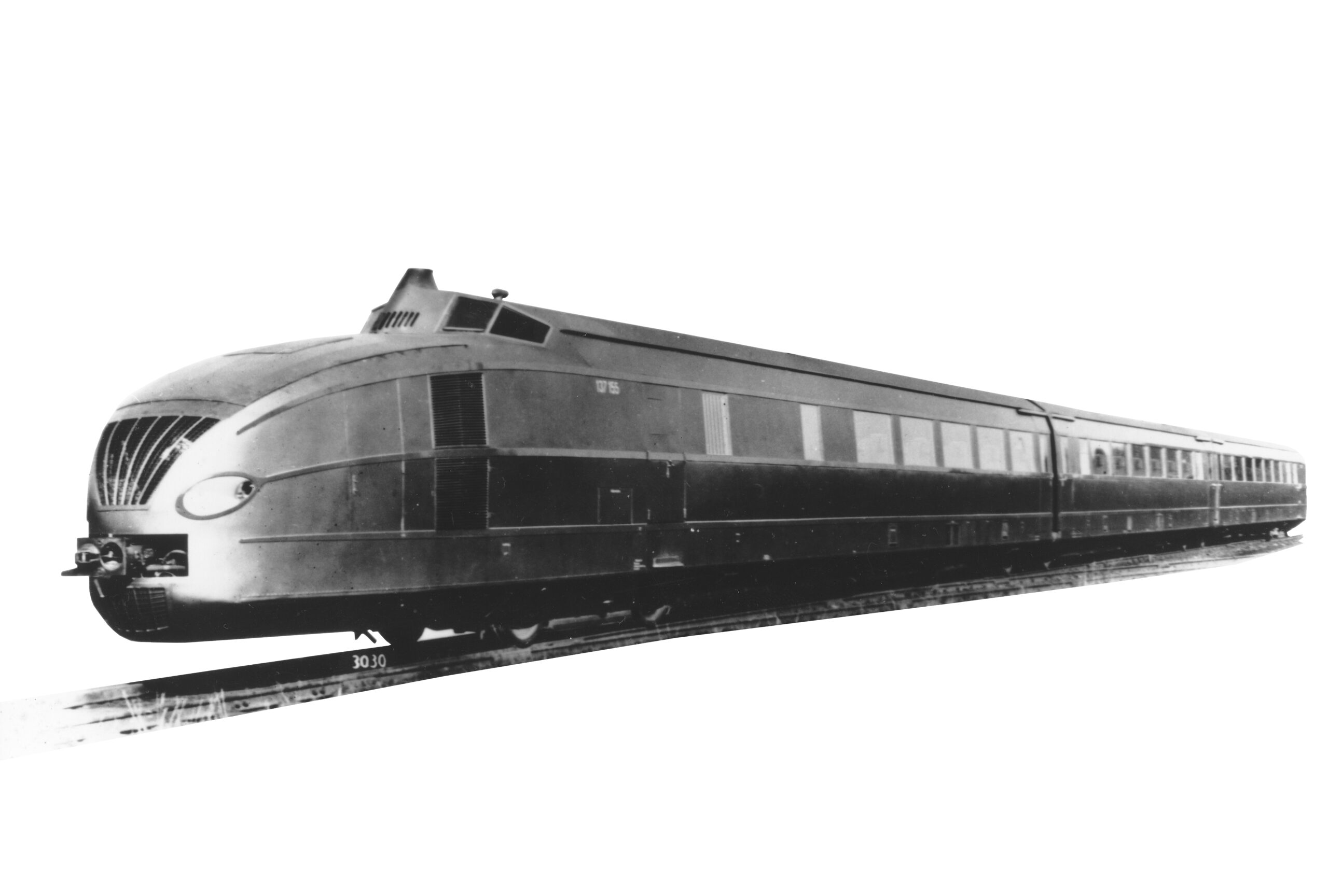

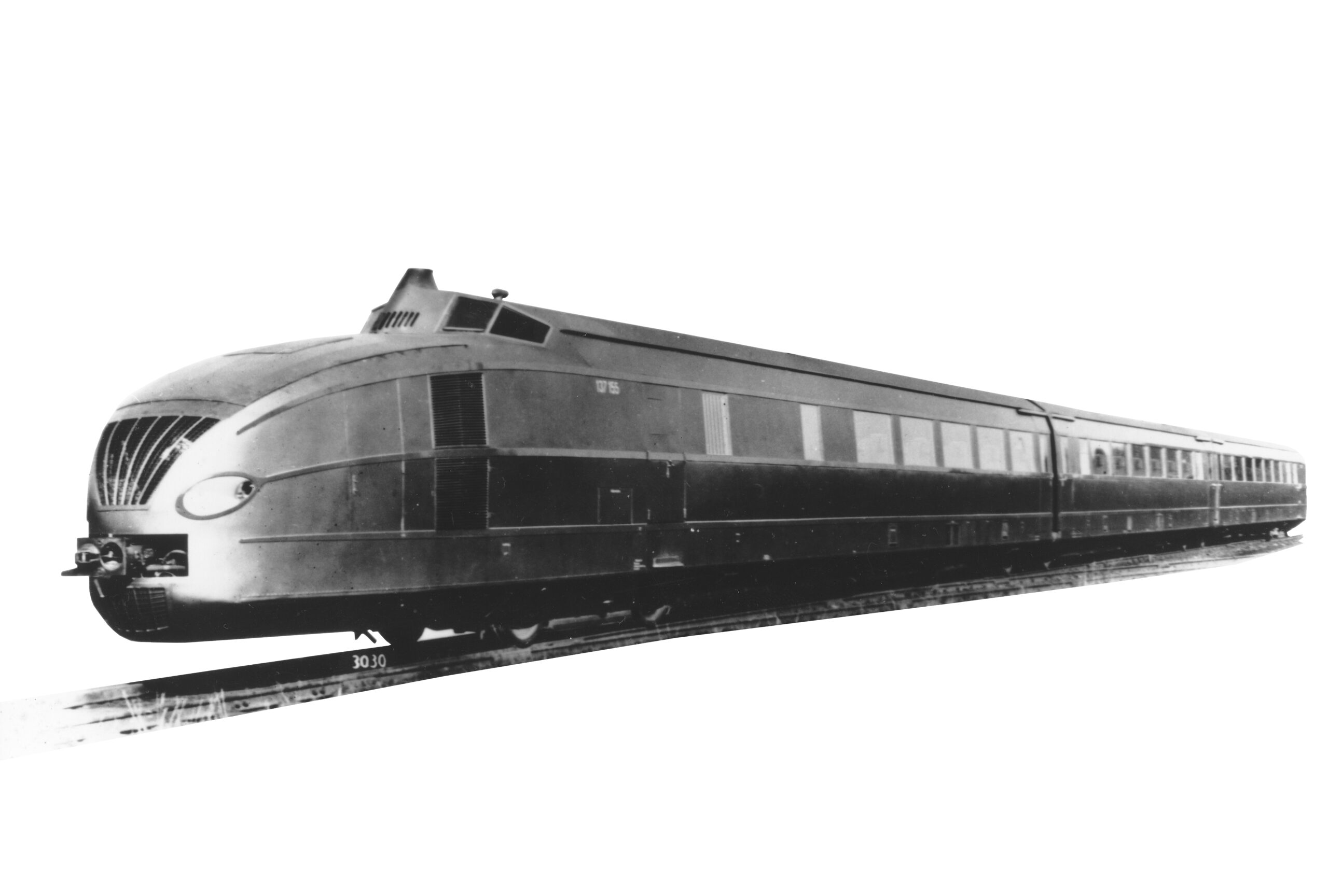

In der langen Geschichte der Maybach-Motorenbau GmbH (1918−1966) finden sich in allen Epochen technische Entwicklungen von Karl Maybach, die für den Eisenbahnverkehr revolutionierten. Im Besonderen sind hier die Schnelltriebwagen der Deutschen Reichsbahn, die zwischen 1932 und 1951 in Betrieb waren, hervorzuheben. Sie sind Paradebeispiele für die erfolgreiche Integration von Maybach-Technologie im Eisenbahnsektor. So setzte etwa der Schnelltriebwagen SVT 137 155, auch bekannt als Kruckenbergzug, neue Maßstäbe in der Geschichte deutscher Hochgeschwindigkeitszüge. Der 1938 gebaute Triebwagen vereinte modernste Antriebstechnik mit revolutionärer Aerodynamik und kündigte in den 1930er Jahren eindrucksvoll eine neue Ära der Eisenbahnmobilität an.

Besonders bemerkenswert ist dabei die Rolle der Maybach-Motorenbau GmbH, deren leistungsstarke und zuverlässige Dieselmotoren den Zug erst zu seinen beeindruckenden Geschwindigkeiten befähigten. Die Entwicklung des Kruckenbergzugs steht exemplarisch für den Einfluss der Maybach-Ingenieurkunst auf die Mobilitätsgeschichte und den technischen Fortschritt im Schienenverkehr.

Der SVT 137 155 entstand in einer Zeit, in der die Eisenbahnindustrie neue Wege suchte, um Geschwindigkeit und Effizienz im Schienenverkehr zu steigern. Der Ingenieur Franz Kruckenberg setzte dabei auf eine aerodynamische Fahrzeugkonstruktion für Eisenbahn-Triebwagen, die sich bereits in der Luftfahrt bewährt hatte. Ein eindrucksvolles Beispiel hierfür war der weltbekannte „Kruckenberg-Schienenzeppelin“ von 1929 mit seinem spektakulären Propellerantrieb.

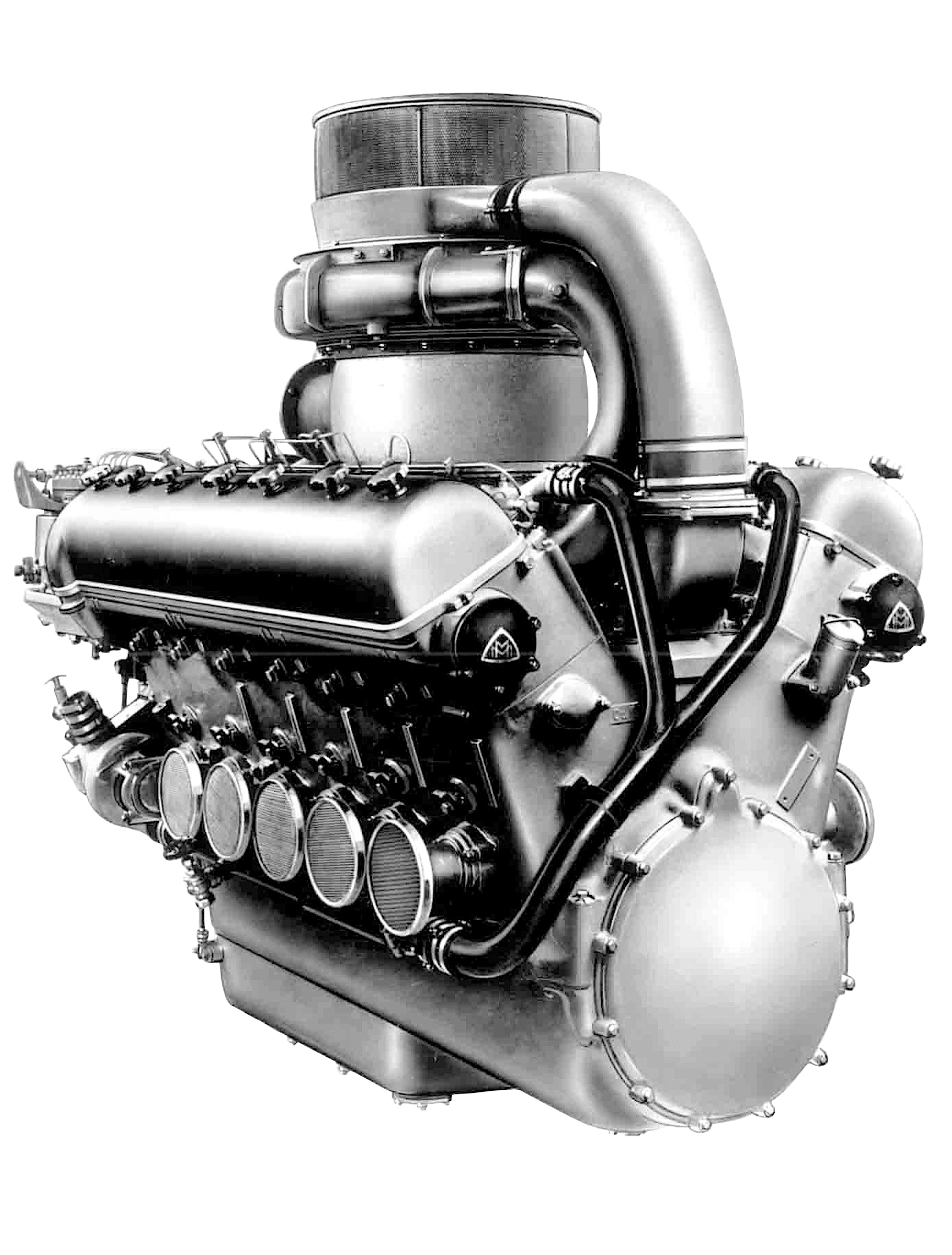

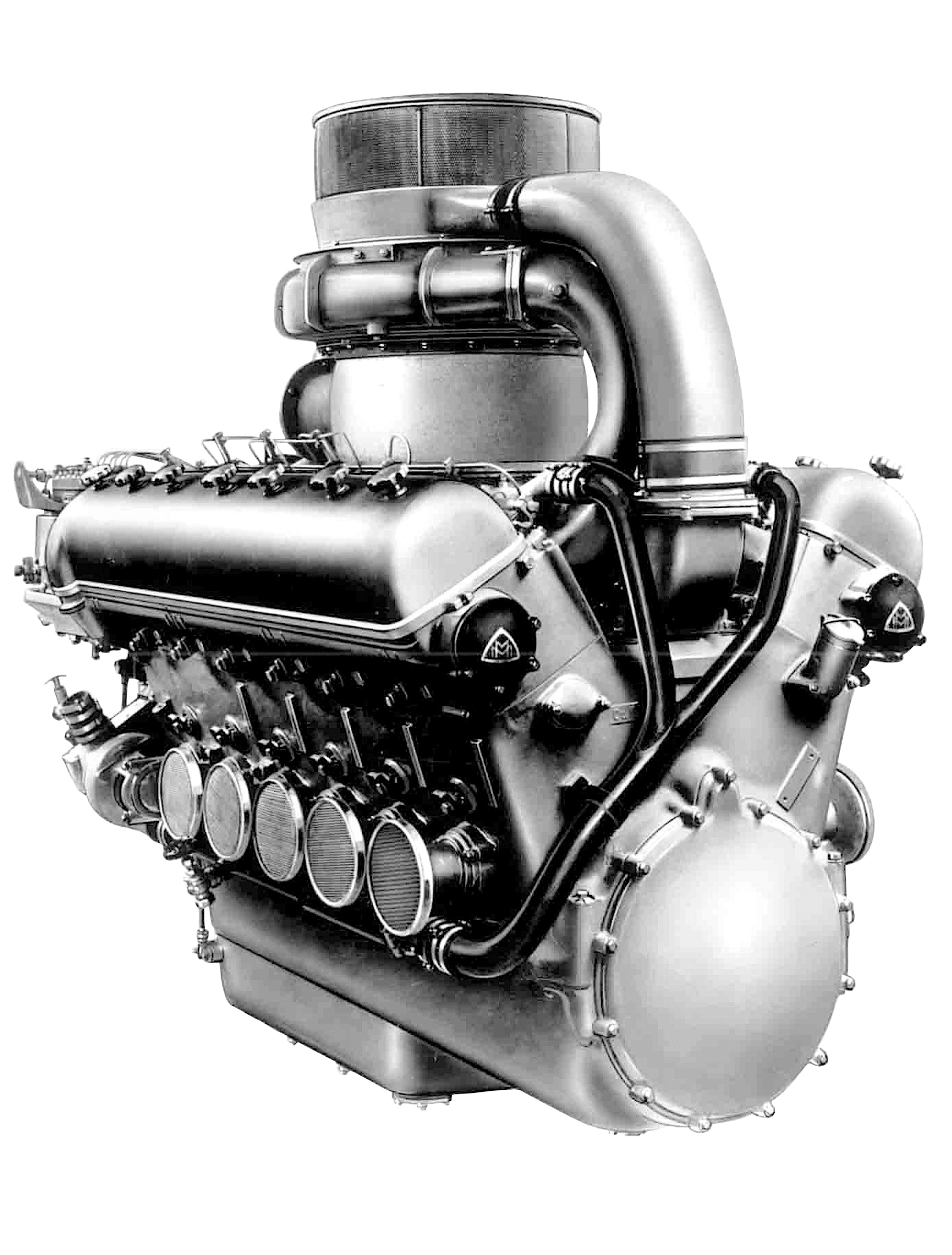

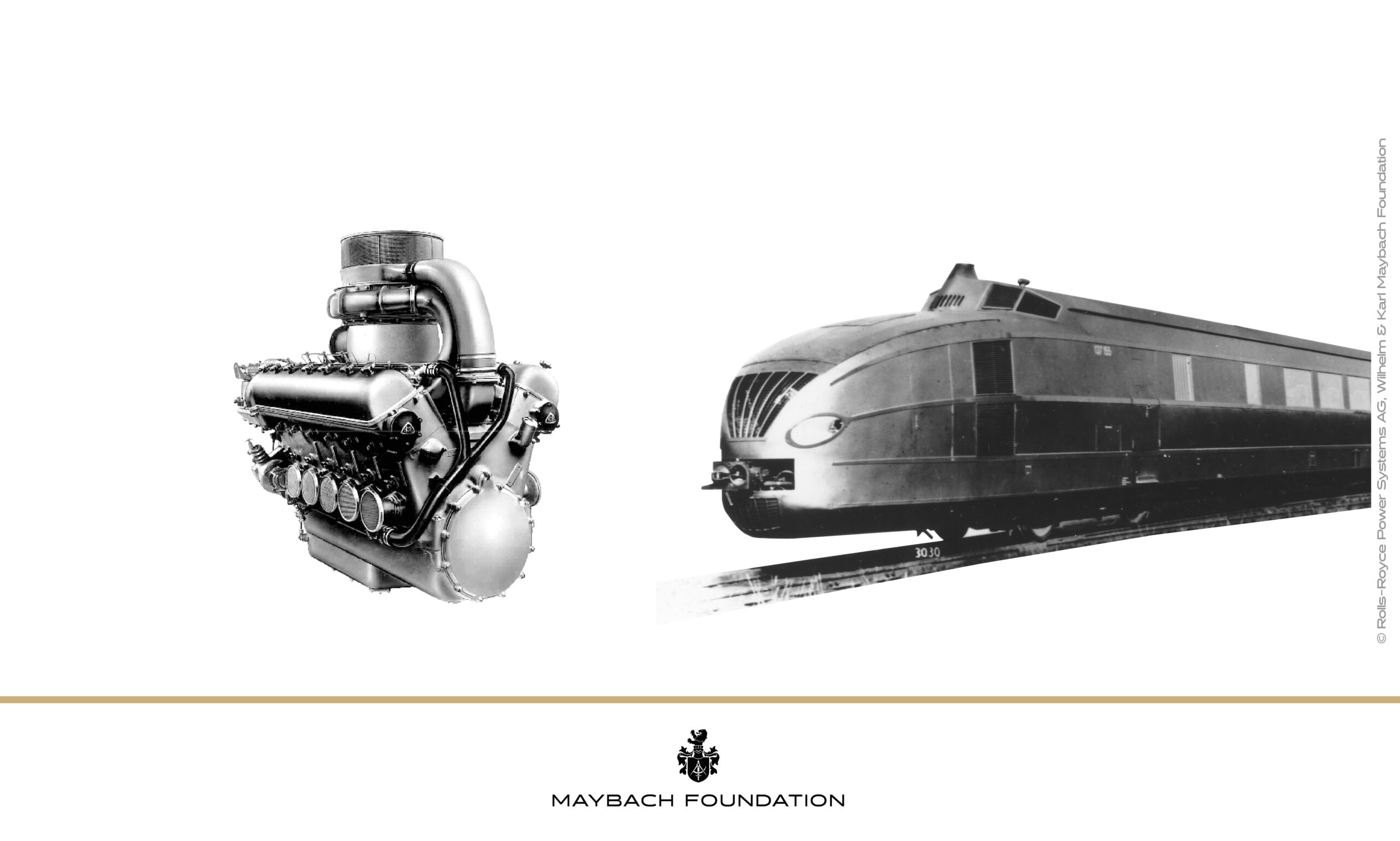

Für die Realisierung seiner Vision eines Serien-Hochgeschwindigkeitszugs mit Achsantrieb war Kruckenberg jedoch auf Motoren angewiesen, die sowohl äußerst leistungsstark als auch betriebssicher sein mussten – Motoren von so hoher technischer Präzision, wie sie damals nur von Karl Maybach konstruiert und von der Maybach-Motorenbau GmbH in Friedrichshafen hergestellt wurden. Im Kruckenbergzug kam der wassergekühlte Sechszylinder-Viertakt-Dieselmotor vom Typ „GO 6“ zum Einsatz, der mit einer Leistung von 600 PS für damalige Verhältnisse beeindruckend war.

Auf Anregung Franz Kruckenbergs wurden die Maybach-Motoren nicht wie üblich über dem Drehgestell, sondern in die vorderen Wagenkästen (Wagenspitze) verbaut. Nur so sollten Geschwindigkeiten von über 200 km/h erreicht werden können – eine Annahme, die sich als richtig erwies. Doch die enorme Motorleistung und die dadurch entstehenden Rollkräfte führten zu wiederholten Schäden an den Drehgestellen, die während der Probefahrten zu katastrophalen Unfällen hätten führen können. Im Juli 1938 brach sogar die Treibradwelle am Drehgestell, nachdem die Radsatzlager durch die hohe Motorleistung überhitzten. Heute kaum vorstellbar: Franz Kruckenberg und seine Ingenieure hielten dennoch an ihrem Rekordvorhaben fest – und auch das Versuchsamt der Deutschen Reichsbahn stellte das Projekt nicht ein.

Am 23. Juni 1939, ein Jahr nach dem gefährlichen Zwischenfall, trat der Kruckenbergzug seine Rekordfahrt an – ein Ereignis, das in die Eisenbahngeschichte eingehen sollte. Auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin erreichte der Zug eine Geschwindigkeit von 215 km/h – eine damals sensationelle Leistung, die maßgeblich durch die Maybach-Technik ermöglicht wurde. Mit an Bord war auch der Maybach-Montageinspektor Max Stark, der die Leistungsübertragung von den Maybach-Motoren auf die Treibradsätze überwachte.

Die Maybach-Hochleistungsmotoren bewiesen nicht nur ihre Zuverlässigkeit unter extremen Belastungen, sondern unterstrichen einmal mehr die Innovationskraft der Maybach-Motorenbau GmbH im Bereich der Schienenfahrzeuge. Doch die Rekordfahrt des Kruckenbergzugs war mehr als nur ein technischer Erfolg – sie spiegelte eindrucksvoll die damalige Faszination für Geschwindigkeit und den scheinbar allgegenwärtigen Pioniergeist des Maybach-Motorenbaus zu Lande, zu Wasser und in der Luft wider. Nur zwei Tage nach der spektakulären Rekordfahrt brachen erneut Teile am Drehgestell, sodass die Verantwortlichen nun doch von weiteren Versuchsfahrten Abstand nehmen und das Projekt einstellen mussten. Infolge des Zweiten Weltkriegs und der Wirren der Nachkriegszeit wurde der Kruckenbergzug SVT 137 155 schließlich schrittweise abgewrackt. Heute sind die Überreste des Kruckenbergzugs mit dem Maybach-GO-6-Motor im Verkehrsmuseum Dresden ausgestellt.

Die Erfahrung von Maybach im Bau leistungsfähiger Triebwagenmotoren zeigte sich bereits 1933 im sogenannten „Fliegenden Hamburger“ (SVT 877), dem ersten Schnelltriebwagen Deutschlands für den Hochgeschwindigkeitsverkehr. Mit seinem eleganten Design und der Fähigkeit, hohe Geschwindigkeiten nahezu mühelos zu erreichen, wurde er in den 1930er-Jahren zum Inbegriff der Eisenbahnmobilität der Zukunft. Denn die Fahrten des „Fliegenden Hamburgers“ faszinierten nicht nur durch Geschwindigkeit, sondern auch durch die perfekte Symbiose aus Technik, Design und Komfort.

Der „Fliegende Hamburger“ war bereits mit Maybach-Motoren vom Typ „GO 5“ ausgestattet – jenen Motoren, die später als weiterentwickelte „GO 6“ im Kruckenbergzug zum Einsatz kamen. Bei seiner Jungfernfahrt erreichte der „Fliegende Hamburger“ eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h und bewies damit eindrucksvoll, dass die Entwicklung der Maybach-Eisenbahnmotoren das Ende der Dampflokomotive einläutete. Eisenbahn-Kenner wissen jedoch, dass die Maybach-Motorenbau GmbH zusammen mit der Eisenbahn-Verkehrs-AG Wismar (EVA) bereits 1923 einen ersten Triebwagen mit Dieselmotor vorstellte und damit früh das Ende der Dampflokzeit ankündigte. Die Deutsche Reichsbahn kaufte damals mehrere EVA-Maybach-Triebwagen. Die technischen Errungenschaften des Fliegenden Hamburgers und des Kruckenbergzugs bildeten schließlich die Grundlage für zahlreiche spätere Entwicklungen im Hochgeschwindigkeitssektor. Der Einsatz leistungsstarker Dieselmotoren in Kombination mit aerodynamischen Fahrzeugstrukturen fand weltweit Beachtung. Viele der beim Kruckenbergzug getesteten technischen Konzepte flossen in spätere Generationen von Triebwagen ein, darunter die berühmten VT 08 und später die Intercity-Dieseltriebwagen der 1970er-Jahre. Der SVT 137 155 war damit nicht nur ein Rekordzug, sondern ein entscheidender Schritt in der Evolution des Hochgeschwindigkeitsverkehrs. Ohne die Motorentechnik der Maybach-Motorenbau GmbH wäre diese wegweisende Entwicklung in der Mobilitätsgeschichte der Eisenbahn nicht möglich gewesen.

The Kruckenberg Train with Maybach GO 6 Engine – A Milestone in High-Speed Train History

Throughout the long history of Maybach-Motorenbau GmbH (1918 – 1966), Karl Maybach’s technical innovations revolutionised rail transport in every era. In particular, the high-speed railcars of the Deutsche Reichsbahn, which were in service between 1932 and 1951, stand out as prime examples of the successful integration of Maybach technology in the railway sector. One such example is the high-speed railcar SVT 137 155, also known as the Kruckenberg Train, marks a significant milestone in the history of German high-speed rail. Built in 1938, this railcar combined state-of-the-art propulsion technology with revolutionary aerodynamics, heralding a new era of railway mobility in the 1930s.

Particularly remarkable was the role of Maybach-Motorenbau GmbH, whose powerful and reliable diesel engines enabled the train to reach impressive speeds. The development of the Kruckenberg Train exemplifies the influence of Maybach engineering on mobility history and technological advancements in rail transport.

The SVT 137 155 was conceived at a time when the railway industry was exploring new ways to enhance speed and efficiency. Engineer Franz Kruckenberg focused on an aerodynamic vehicle design for railcars, inspired by principles already proven in aviation. A striking example of this approach was the world-famous „Kruckenberg Rail Zeppelin” of 1929, which featured a spectacular propeller drive.

However, to realize his vision of a high-speed train with axle drive for series production, Kruckenberg needed engines that were not only exceptionally powerful but also highly reliable engines of such technical precision as only Karl Maybach could design and the Maybach-Motorenbau GmbH in Friedrichshafen could manufacture at the time. The Kruckenberg Train was equipped with the water-cooled six-cylinder four-stroke diesel engine of the „GO 6“ type, delivering an impressive 600 horsepower for that era.

At Kruckenberg’s suggestion, the Maybach engines were not installed above the bogies as was customary but instead positioned in the front sections of the train cars (train nose). This was the only way to achieve speeds exceeding 200 km/h a theory that proved correct. However, the immense engine power and the resulting rolling forces led to repeated damage to the bogies, which could have caused catastrophic accidents during test runs. In July 1938, the drive axle on the bogie even broke after the wheelset bearings overheated due to the high engine power. Unimaginable by today’s standards: despite this, Franz Kruckenberg and his engineers remained committed to their record attempt and even the testing department of the Deutsche Reichsbahn did not abandon the project.

On June 23, 1939, one year after the dangerous incident, the Kruckenberg Train embarked on its record-breaking run an event that would go down in railway history. On the route between Hamburg and Berlin, the train reached a speed of 215 km/h an astonishing achievement at the time, made possible largely due to Maybach technology. Also on board was Maybach assembly inspector Max Stark, who monitored the power transmission from the Maybach engines to the drive axles.

The high-performance Maybach engines not only demonstrated their reliability under extreme conditions but once again underscored the innovative strength of Maybach-Motorenbau GmbH in the field of rail vehicles. However, the record-breaking run of the Kruckenberg Train was more than just a technical success it impressively reflected the era’s fascination with speed and the seemingly omnipresent pioneering spirit of Maybach engineering on land, water, and in the air. Just two days after the spectacular record run, parts of the bogie broke again, leading the project’s decision-makers to finally halt further test runs and discontinue the project. As a consequence of World War II and the turmoil of the post-war period, the Kruckenberg Train SVT 137 155 was gradually scrapped. Today, the remaining parts of the Kruckenberg Train, along with the Maybach GO 6 engine, are on display at the Verkehrsmuseum Dresden.

Maybach’s experience in building high-performance railcar engines was already evident in 1933 with the so-called „Flying Hamburger” (SVT 877), Germany’s first high-speed railcar for express service. With its elegant design and ability to achieve high speeds almost effortlessly, it became a symbol of future railway mobility in the 1930s. The journeys of the „Flying Hamburger“ captivated not only with speed but also with the perfect symbiosis of technology, design, and comfort.

The „Flying Hamburger” was already equipped with Maybach GO 5 engines — the very engines that were later further developed as the „GO 6“ used in the Kruckenberg Train. During its maiden journey, the „Flying Hamburger” reached a top speed of 160 km/h, impressively demonstrating that the advancement of Maybach railway engines signaled the end of the steam locomotive era. Railway experts, however, know that as early as 1923, Maybach-Motorenbau GmbH, in collaboration with „Eisenbahn-Verkehrs-AG Wismar” (EVA), introduced the first diesel-powered railcar, thus heralding the decline of the steam locomotive age. The Deutsche Reichsbahn purchased several EVA-Maybach railcars at the time.

The technical achievements of the Flying Hamburger and the Kruckenberg Train ultimately laid the foundation for numerous later developments in the high-speed sector. The combination of powerful diesel engines and aerodynamic vehicle structures gained worldwide recognition. Many of the technical concepts tested in the Kruckenberg Train were incorporated into later generations of railcars, including the famous VT 08 and, later, the intercity diesel railcars of the 1970s. The SVT 137 155 was thus not just a record-breaking train but a crucial step in the evolution of high-speed rail transport. Without the engine technology of Maybach-Motorenbau GmbH, this groundbreaking development in railway mobility history would not have been possible.

Leave a Reply