Die ersten Automobile wurden Ende des 19. Jahrhunderts in Städten für den städtischen Einsatz gebaut. Ihre Erprobung fand wiederum meist an den Produktionsstandorten selbst und im umliegenden Flachland statt. Um das Automobil im öffentlichen Bewusstsein zu etablieren, nutzten die Autohersteller publikumswirksame Wagenrennen auf präparierten Strecken. Doch es dauerte nur wenige Jahre, bis sich die ersten Fahrer mit ihren Wägen auch ins bergige Terrain vorwagten. Die abenteuerliche Alpenfahrt avancierte rasch zur „neuen Kunstform des Reisens“, denn in den 1920er Jahren gehörte die Bergfahrt zu den größten technischen Herausforderungen in der Automobilentwicklung. 1921 schuf Karl Maybach in Friedrichshafen am Bodensee das erste Maybach-Automobil. Die Testfahrten des Maybach Wagens Typ W3 und späterer Modelle führten von Anfang an durch unwegsames, voralpenländisches Gelände und bis hinein ins Hochgebirge. Der Mythos vom „Maybach-Bergbezwinger“ war angesichts der herausragenden Fahreigenschaften der Automobile aus Friedrichshafen schnell entstanden. Doch welche technischen Besonderheiten macht den Maybach-Wagen zum echten Bergbezwinger? Oder steckt hinter dem legendären Ruf des Maybach-Bergbezwinger nur eine gelungene Werbekampagne? Der folgende Artikel geht diesen und weiteren Fragen nach.

Die Anfänge alpiner Automobilfahrten

Dank dem französischen Literaten Pierre Souvestre ist heute die erste Bergbezwingung des St. Gotthard mit einem Automobil überliefert: 1895 wagte sich Graf Cognard mit einem Peugeot Quadricycle (sic!) über den Gotthardpass. Bereits 1898 veranstaltete der Österreichische Touring Club eine in der jungen Automobilszene vielbeachtete Wettfahrt über 465 Kilometer durch das Hochgebirge Südtirols – auf den Passstraßen des Stilfser Joch. Gottlieb Daimler war damals als Beobachter vor Ort, um die Fahrzeuge – vor allem ihr Fahrverhalten in steilem Gelände – genau zu studieren. Im Jahr 1902 fuhr Otto Julius Bierbaum bereits mit einem Automobil der Firma „Adler“ über den Brenner bis nach Neapel. Er empfand die Fahrt mit dem Automobil als eine „neue Kunst des Reisens“ – auch wenn er dabei zahlreiche Pannen in Kauf nahm. Denn ein zuverlässiges, speziell für das Gebirge konstruierte Automobil existierte noch nicht. Ab 1910 etablierte der Österreichische Automobilclub die jährlichen Alpenfahrten, die bald internationale Aufmerksamkeit erhielten. Die Routen führten über mehr als 1.500 Kilometer und über Alpenpässe wie den Loiblpass mit über 30 Prozent Steigung. Die Fahrten entwickelten sich zur regelrechten Materialschlacht. Die Fahrer beklagten weniger gebrochene Räder, Reifenschäden oder Achsbrüche als vielmehr die schwache Motorleistung bergauf und die oft unzureichenden Bremsen bergab: „Bergauf gab der Motor immer zu wenig Leistung, und bergab versagten die Bremsen.“ Kaum ein Hersteller – auch nicht Daimler oder Horch – beendete die Alpenfahrten in dieser Frühphase ohne größere Reparaturen. Doch gerade deshalb galt die Alpenfahrt schon bald als die bedeutendste Zuverlässigkeitsprüfung für Tourenwagen. Der Wettstreit um das robusteste und leistungsfähigste Fahrzeug – den wahren automobilen Bergbezwinger – war nach dem Ersten Weltkrieg endgültig eröffnet. Die 1920er-Jahre wurden schließlich zur ruhmreichen Epoche der Marken Steyr, Rolls-Royce, Daimler und Horch (Audi), die in unzähligen Alpenfahrten, Bergrennen und mehr als 2.000 Kilometer langen Ausdauerfahrten Legendenstatus erlangten. Und zur Überraschung der Fachpresse tauchte in den Ergebnislisten immer wieder eine neue Automobilmarke aus Süddeutschland auf: Maybach.

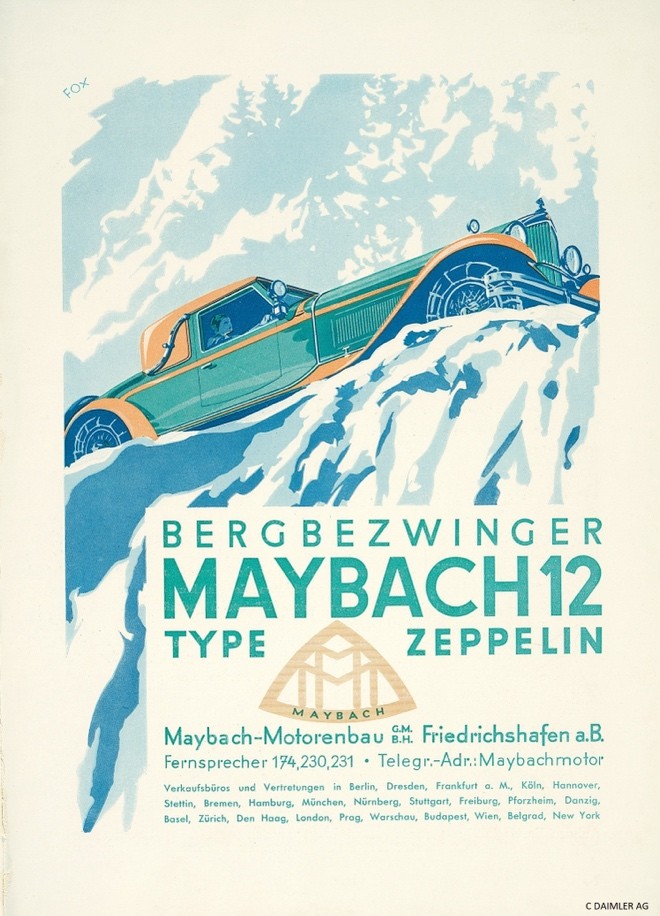

Karl Maybach produzierte ab 1921 in Friedrichshafen am Bodensee Automobile der Spitzenklasse, die sich durch ausgereifte Technik, überdurchschnittliche Qualität und Zuverlässigkeit sowie durch leichte Bedienbarkeit und hohen Fahrkomfort auszeichneten. Unter diesen hohen Konstruktionsprämissen entstanden Automobile, die sowohl dem Anspruch Karl Maybachs als auch den Erwartungen seiner kaufkräftigen Kundschaft gerecht wurden. Während des gesamten Produktionszeitraums der Maybach-Wagen von 1921 bis 1941 fertigte das Unternehmen Fahrzeuge, die klar auf eine Klientel ausgerichtet waren, die hochwertige Repräsentations- und Reisewagen bevorzugte – auch bei entsprechendem Preisniveau. Wenn heute über den Einsatz jener Maybach-Automobile – Fahrzeuge, die sich ursprünglich als Luxuswagen par excellence auswiesen – als Reise‑, ja sogar Expeditionsfahrzeuge im alpinen Gelände berichtet wird, erscheint das auf den ersten Blick widersprüchlich. Und dennoch wurden Maybach-Wagen aufgrund ihrer exzellenten Fahreigenschaften, ihres außergewöhnlichen Fahrkomforts und ihrer hohen Fahrsicherheit auch als Bergbezwinger werbewirksam in Szene gesetzt.

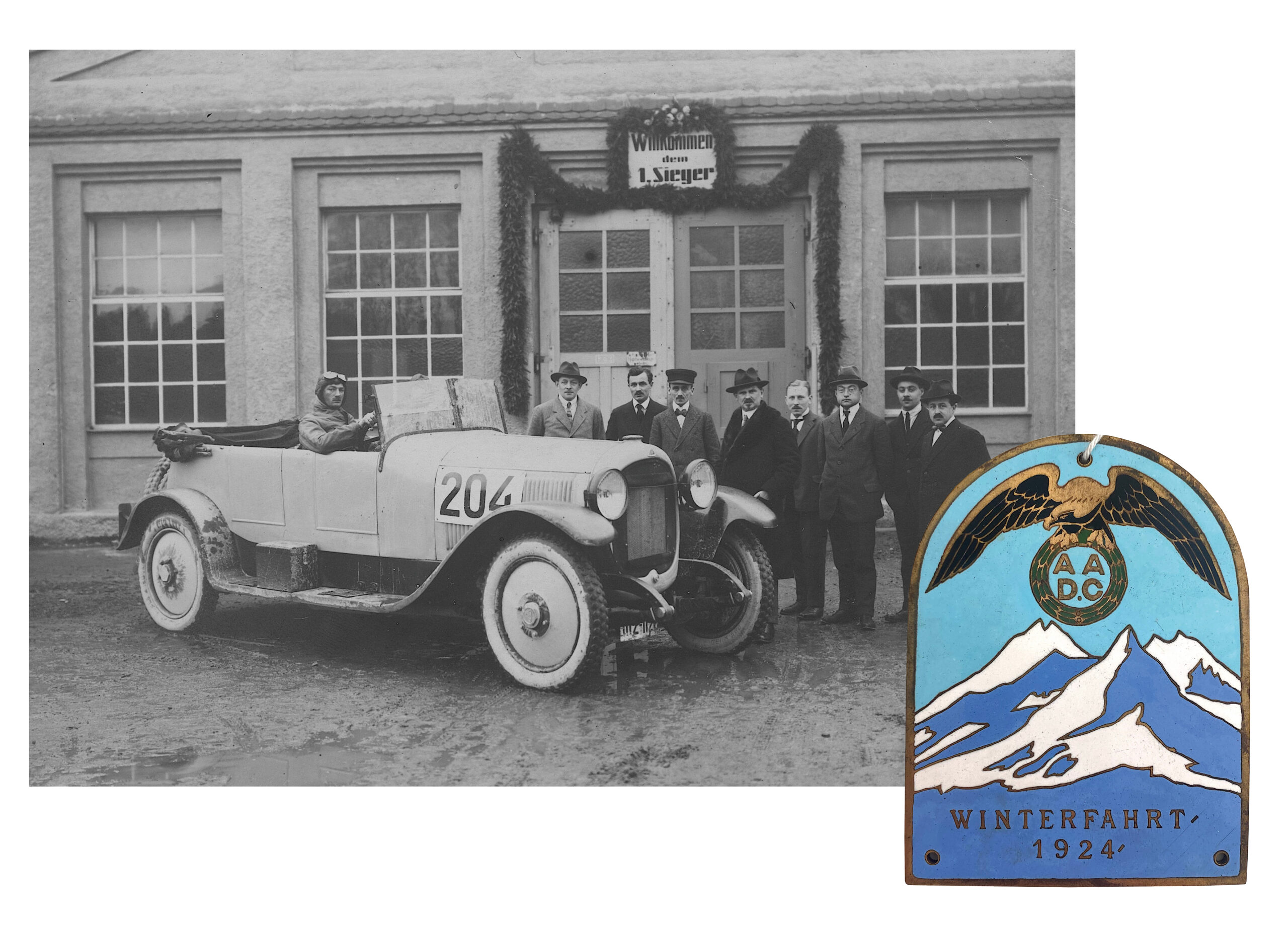

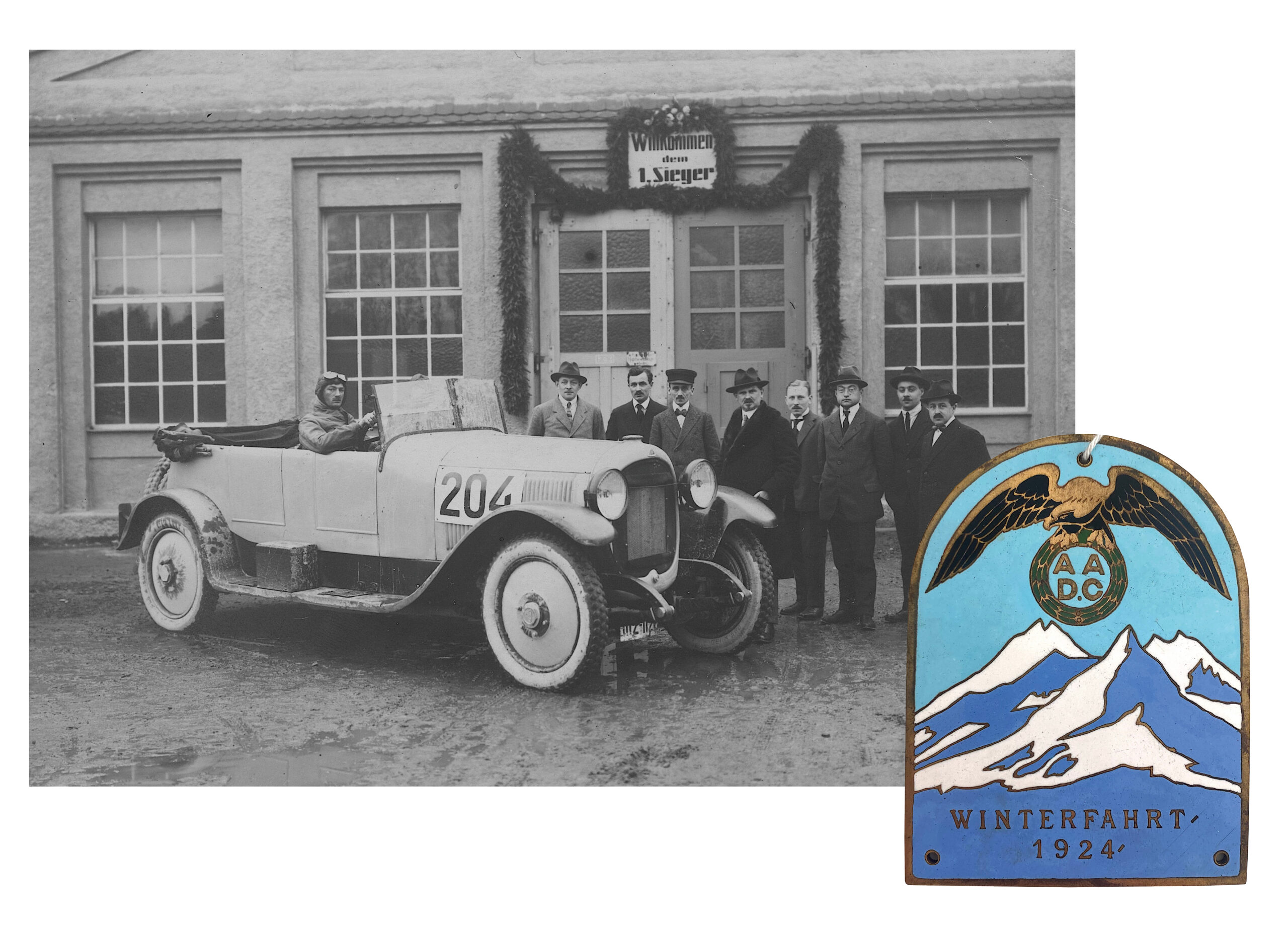

Bei der Spurensuche, wo Maybach-Automobile zuallererst als alpine Bergbezwinger beworben wurden, stößt man rasch auf den Schweizer Automobilmarkt. Bereits 1922 vergab die Maybach-Motorenbau GmbH ihre erste Auslandsvertretung an die Firma Carl Schlotterbeck in Basel – die erste internationale Vertretung für Maybach-Automobile. Die Geschäftsleitung der im Automobilvertrieb bereits etablierten Firma Schlotterbeck, die Marken wie Peugeot, Renault, Hudson, Horch und Wanderer verkaufte, erkannte offenbar früh das Potenzial der jungen Marke Maybach für den anspruchsvollen Schweizer Markt. Die Aufnahme der technisch sehr ausgereiften Maybach-Automobile, die sich auch im bergigen Terrain bewährten, sollte zweifellos das Image der Firma Schlotterbeck stärken. Als ideales Werbefeld bot sich für Schlotterbeck die Bergprüfungsfahrt Dornach – Gempen unweit von Basel an, die am 22. April 1923 stattfand. In der Teilnehmerliste dieser Veranstaltung mit insgesamt 52 Teilnehmern erschien ein Maybach W3 Tourenwagen, eingesetzt von der Firma Carl Schlotterbeck. Am Steuer saß Anton Zwick, ein später in der Maybach-Rennsportgeschichte bekannter Werkfahrer. Zwick beendete die Prüfung mit der drittbesten Zeit – einer der ersten Achtungserfolge für die Automobilmarke Maybach. Und es folgten weitere: 1924 gewann Anton Zwick das ADAC-Bergrennen. Die Rennerfolge der Jahre 1923 bis 1925 – insbesondere bei Bergrennen – trugen wesentlich dazu bei, dass Maybach-Wagen bald als echte Bergbezwinger galten und gefeiert wurden.

Die technischen Besonderheiten der Maybach-Wagen

Der erste vom Maybach-Motorenbau gefertigte Wagen, der Maybach Typ W3, wurde als „schaltungsloser Wagen“ konzipiert. Bereits der erste Blick unter die Motorhaube des Wagens zeigte, der Maybach Fahrzeugmotor Typ W2, der im Maybach-Wagen Typ 22⁄70 PS – W3 verbaut war, wurde von Karl Maybach als „Bergbezwinger“ konzipiert. Mit 51,5 kW (70 PS) bei 2.200 U/min und satten 5.740 cm³ Hubraum war der Sechszylinder-Reihenmotor im PKW-Segment nahezu konkurrenzlos. Das Prinzip der Hubraumüberbemessung hatte Karl Maybach von seinen Flugmotoren übernommen. Selbst bei reduziertem Sauerstoffgehalt in höheren Lagen stand dem Fahrer deutlich mehr Drehmoment zur Verfügung – ein klarer Vorteil auf steilen Alpenpässen. Der groß dimensionierte Motor lieferte bereits bei niedrigen Drehzahlen ein hohes Drehmoment, sodass er im direkten Gang problemlos Schrittgeschwindigkeit halten und Steigungen bis zu 10 % bewältigen konnte.

Dank des Umlauf-Planetengetriebes entfiel beim Typ W3 die damals übliche und anspruchsvolle Zwischengas-Schaltung. Ein elektrischer Anlasser beschleunigte das Fahrzeug, bis der Motor startete; zum Einlegen des ersten Gangs genügte ein Tritt auf den Fußhebel. Für die damalige Zeit war das ein technischer Fortschritt, der sowohl Bedienkomfort als auch Fahrsicherheit erhöhte. Auch die Bremsanlage setzte Maßstäbe: Der W3 war der erste deutsche Pkw mit Vierradbremsen. Ein ausgeklügeltes Hebelsystem nach dem Waagebalken-Prinzip sorgte für einen automatischen Bremskraftausgleich – ein Sicherheitsmerkmal, das bei Bergabfahrten besonders wichtig war. So konnten nicht nur steile Anstiege gemeistert, sondern auch die Abfahrten ins Tal sicher kontrolliert werden. Die Kombination aus überdimensioniertem Motor, wartungsfreundlichem Getriebe und Vierradbremsen verlieh dem W3 eine bemerkenswerte Betriebssicherheit. Damit eignete er sich hervorragend für lange Touren und Fahrten durch alpines Gelände – mit zuverlässigem Antrieb und hoher Fahrsicherheit in den Bergen.

Der Maybach-Wagen Typ W5 folgte 1926 als konsequente Weiterentwicklung in allen technischen Bereichen. Die Konstruktion fiel in die Goldenen Zwanziger Jahre, in denen Fortschritt und Geschwindigkeit zentrale Leitbilder waren. Auch der Typ W5 verfügte über einen Reihen-Sechszylinder, nun aber mit 7,0 Liter Hubraum und 120 PS bei nur 2.400 U/min. Damit zählte er zu den leistungsstärksten Serienfahrzeugen seiner Zeit. Im direkten Gang bewältigte der Typ W5 Steigungen bis zu 15 % – ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem W3. Das neue Auto übernahm zwar das Fahrwerk und Getriebe des Vorgängers, erhielt aber bedeutende Komfortverbesserungen. Die Bremsen waren nun hydraulisch verstärkt, versorgt durch eine Ölpumpe, wodurch der Kraftaufwand beim Bremsen erheblich reduziert wurde. Die Bergabfahrt war somit mit dem Maybach-Wagen deutlich sicherer als mit vergleichbaren Reisewagen der damaligen Zeit. Der Maybach-Wagen konnte also den Berg nicht zur bezwingen, sondern auch der Abstieg vom Gipfel schien eine sichere Sache zu sein. Diese technische Raffinesse des Typ W5 – sowohl beim Antrieb, der Bremse als auch beim Fahrwerk – führte zu hoher Verkehrssicherheit und solider Straßenlage. Die starke Motorleistung und die hohe Elastizität machten den W5 zur idealen Wahl für sportliche Bergfahrten wie auch für lange Ausdauerstrecken. Der verringerte Bedienaufwand trug zudem zur Ermüdungsreduktion auf Langstrecken bei – ein entscheidender Faktor im Reisesegment der Oberklasse.

Technische Spitzenmodelle: Der Maybach „Zeppelin“ und die Maybach Schwingachswagen

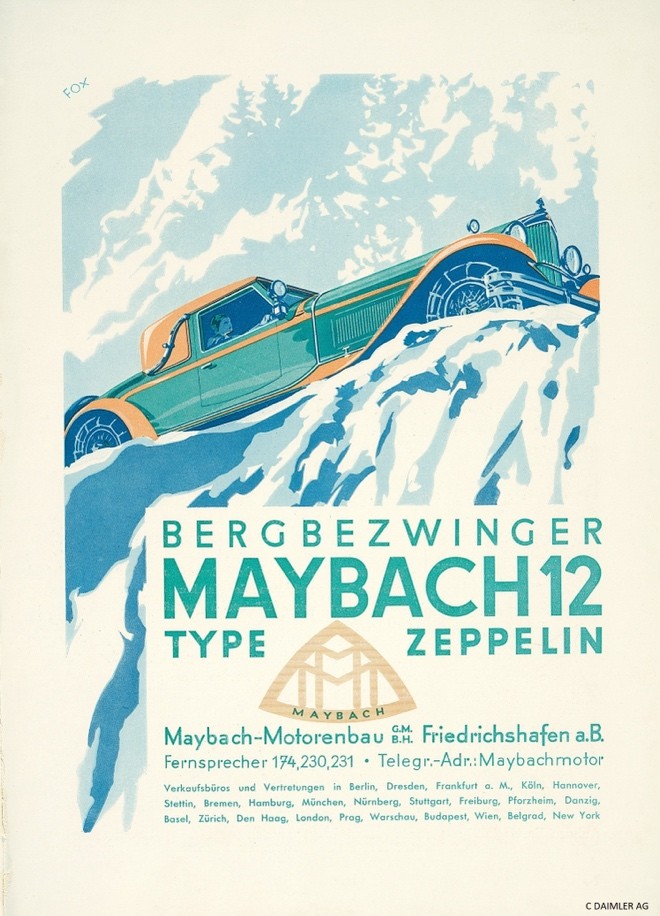

In Anlehnung an die gewaltigen Zwölfzylinder-Motoren der Zeppelin-Luftschiffe entwickelte die Maybach-Motorenbau GmbH ab 1930 repräsentative, leistungsstarke Luxusfahrzeuge, die den Namenszusatz „Zeppelin“ erhielten. Der Maybach-Wagen Typ 12 war bereits Ende der 1920er Jahre als neues Spitzenmodell mit Zwölfzylindermotor konzipiert worden und stellte damit das erste Serienfahrzeug mit einem solchen leistungsstarken Motor dar. Er besaß einen V12-Ottomotor mit 6,96 Litern Hubraum, der 150 PS bei 3.000 U/min leistete.

Anders als die früheren Zweigangmodelle verfügte der Typ 12 über ein modernes Dreigang-Stirnradgetriebe. Zusätzlich wurde ein „Schnellganggetriebe“ integriert, das auf der Autobahn höhere Geschwindigkeiten erlaubte, ohne das Motordrehmoment zu überlasten. Trotz eines Leergewichts von rund 3,5 Tonnen bewegten ihn die 150 PS zügig und zuverlässig. Die Kombination aus großzügiger Motorisierung und der neuen Getriebeübersetzung prädestinierte den Typ 12 für ausgedehnte Hochgeschwindigkeitsfahrten – etwa im Rahmen von Ausdauerprüfungen. Wir stellen fest, dass die Entwicklung des Maybach-Wagen Typ 12 für die Schnellstraße und lange Fahrten konzipiert wurde. Dennoch verzichtete die Maybach-Motorenbau GmbH Anfang der 1930er Jahre nicht darauf, den Maybach-Zeppelin in guter Tradition als „Bergbezwinger“ zu bewerben.

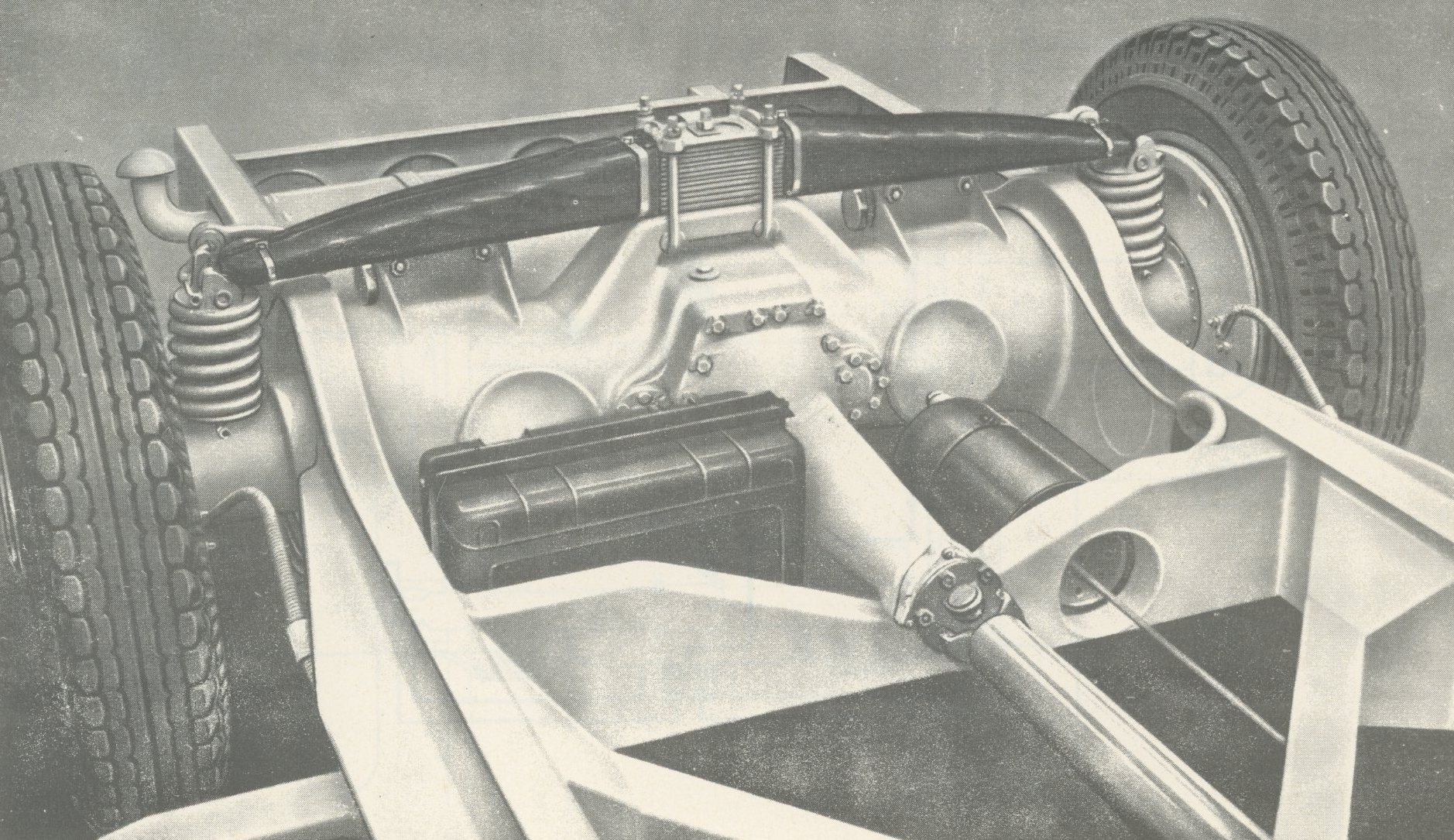

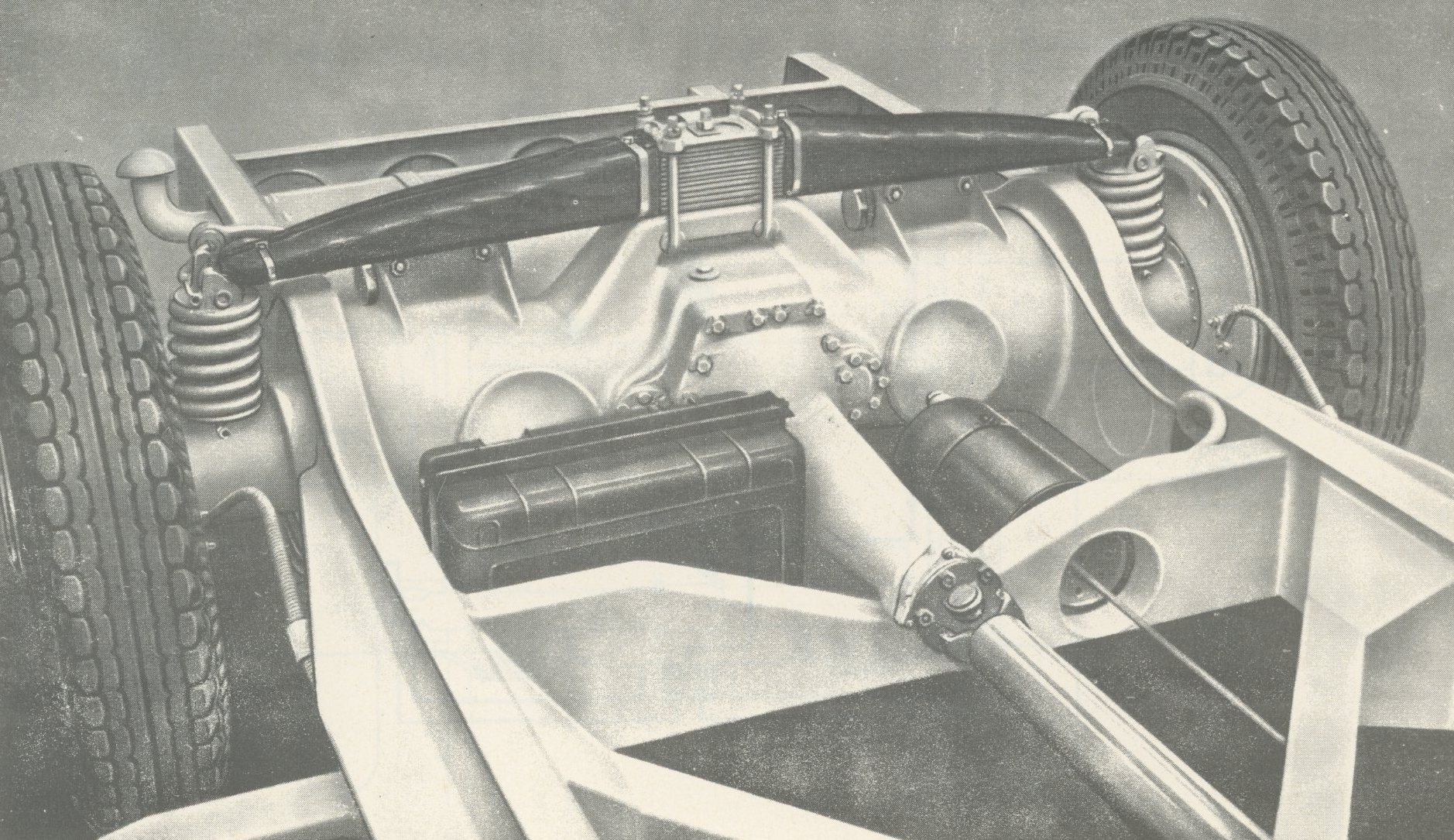

Ab 1935 folgte mit den sogenannten Schwingachswagen (Typ SW) eine neue Modellreihe, die eine kleinere, wendigere Limousine darstellte. Das erste Modell, der SW35, verfügte über einen Sechszylindermotor mit 3,5 Litern Hubraum und 140 PS. Besonders auffällig war die innovative Federung: Anstelle starrer Achsen kamen Vorder- und Hinterräder mit Pendel- bzw. Schwingachsen zum Einsatz. Der Wagenrahmen bestand aus einem torsionsfreien Tiefbettkasten mit stabilisierenden Querverstrebungen. An der Hinterachse wurden zwei halbelliptische Halbachsen über Schraubenfedern und ein querliegendes Blattfederpaket abgefedert. Die Vorderräder waren über Parallelogrammlenker und ein Schraubenfeder-Blattfeder-System gelagert. Dieses Doppelfederungssystem glich Unebenheiten effektiv aus und steigerte den Fahrkomfort sowie die Fahrsicherheit erheblich.

Erstmals kam bei den SW-Modellen auch ein Bremskraftverstärker zum Einsatz: Die mechanische Seilzugbremse wurde durch Unterdruck aus dem Saugrohr unterstützt. Auch bei der Kraftübertragung setzte Maybach Maßstäbe: Anfangs erhielten die Fahrzeuge ein Wandlergetriebe der Zahnradfabrik Friedrichshafen, später das halbautomatische Vierganggetriebe DSG40 aus eigener Entwicklung. Eine zentrale Fettversorgung über einen Öltank erleichterte zudem die Wartung sämtlicher Lager und Gelenke.

Das Ergebnis war ein Pkw mit außergewöhnlichem Fahrkomfort, robuster Technik und exzellenter Straßenlage. Die hohe Motorleistung bei vergleichsweise niedrigen Drehzahlen, kombiniert mit dem isolierten Rahmensystem und der innovativen Federung, machte die SW-Modelle zu idealen Fahrzeugen für Alpenfahrten und lange Touren. Der hohe Drehmomentvorrat von 120 bis 140 PS sorgte für souveräne Steigfähigkeit, während die weiche Federung auch auf schlechter Fahrbahn ein ermüdungsfreies Fahren ermöglichte. Mit dem Schwingachswagen endete die Entwicklung der Maybach-Automobile. Der Zweite Weltkrieg setzte der zivilen Automobilproduktion ein jähes Ende.

The Myth of the Maybach Mountain-Conqueror

The first automobiles were built in cities for urban use in the late 19th century. Their testing took place at the production sites and in surrounding flatlands. To raise public awareness, automakers relied on crowd‑pleasing races on specially prepared tracks. But within a few years, drivers began to venture into mountainous terrain. The adventurous Alpine drives quickly became the „new art form of travel,” as mountain driving in the 1920s posed one of the greatest technical challenges to automotive development.

In 1921, Karl Maybach built the first Maybach automobile in Friedrichshafen on Lake Constance. From the outset, test drives of the Maybach W3 and later models took place through rugged foothill terrain and into the high Alps. The myth of the „Maybach mountain‑conqueror” soon emerged, thanks to the vehicles’ outstanding performance. But what technical features truly made the Maybach a genuine mountain‑conqueror? Or was the legendary reputation of the Maybach mountain‑conqueror merely clever marketing? This article explores these and other questions.

The Beginnings of Alpine Automobile Travel

Thanks to French author Pierre Souvestre, we know that the first documented automobile crossing of the St. Gotthard Pass occurred in 1895, when Count Cognard used a Peugeot quadricycle. In 1898, the Austrian Touring Club organized a highly publicized 465‑kilometer race through the high passes of South Tyrol — over the Stelvio Pass. Gottlieb Daimler attended as an observer, studying vehicle behavior on steep terrain. In 1902, Otto Julius Bierbaum traveled from Brenner to Naples in an Adler automobile, describing the journey as a „new art of travel,” despite numerous breakdowns — no automobile yet existed that was reliable enough for mountainous terrain. From 1910 onward, the Austrian Automobile Club held annual Alpine drives, which soon gained international attention. These routes covered more than 1,500 kilometers and included passes like the Loibl Pass with gradients over 30 percent.

Participants faced relentless mechanical strain, not just from broken wheels, flat tires, or failed axles, but from insufficient engine power uphill and compromised brakes downhill. „The engine always had too little power uphill, and the brakes failed downhill,” they lamented. Almost no manufacturer — neither Daimler nor Horch ‑completed these early Alpine runs without major repairs. Alpine driving thus became the most important reliability test for touring cars. After World War I, a competition began among manufacturers of the most robust, high‑performance vehicles — the true automobile mountain‑conquerors. The 1920s became a legendary era for brands like Steyr, Rolls‑Royce, Daimler, and Horch, which earned fame through countless Alpine drives, hill climbs, and endurance runs over 2,000 kilometers. To the surprise of the specialist press, a new South German brand began to appear consistently: Maybach.

Karl Maybach began producing luxury automobiles in Friedrichshafen in 1921 ‑vehicles distinguished by advanced technology, high quality, reliability, ease of use, and comfort. These high‑spec cars met both Karl Maybach’s exacting standards and the expectations of affluent clientele. From 1921 to 1941, Maybach produced vehicles aimed at motorists who preferred high‑end touring and representative cars ‑regardless of price. When today we hear that these luxury cars — originally intended as vehicles of prestige — served as expedition and mountain‑touring cars, the image seems contradictory at first glance. Yet Maybachs were marketed as mountain‑conquerors thanks to their exceptional driving performance, comfort, and safety.

Tracing the story of Maybach’s alpine credentials leads to Switzerland. In 1922, Maybach-Motorenbau GmbH awarded its first foreign franchise to Carl Schlotterbeck in Basel — its first Maybach dealership abroad. This established dealership already sold brands like Peugeot, Renault, Hudson, Horch, and Wanderer. They recognized the potential of the technically advanced Maybach in Switzerland’s demanding terrain. Their showcase for the brand was the Dornach to Gempen trial on April 22, 1923, near Basel. Among 52 participants, a Maybach W3, entered by Schlotterbeck and driven by Maybach works racer Anton Zwick, finished with the third fastest time — one of Maybach’s earliest accolades. In 1924, Zwick won the ADAC hill climb. Maybach’s racing successes from 1923 to 1925, especially in hill climbs, helped cement its reputation as a true mountain‑conqueror.

Technical Advantages of Maybach Cars

The first Maybach‑built car, the Type W3, was known as the „gear‑less car.” Its large engine delivered high torque at low RPMs, allowing it to maintain walking speed in direct gear and tackle gradients up to 10%. Under the hood sat the Maybach Type W2 engine of the 22/70‑hp W3 model, designed from the outset for mountain terrain. The 51.5 kW (70 PS) six‑cylinder inline engine at 2,200 rpm, with a 5,740 cm³ displacement, was nearly unrivaled in its era. Karl Maybach applied the concept of oversized displacement from aircraft engines to achieve greater torque at high altitudes — providing a distinct advantage on steep Alpine passes. The W3’s torque, combined with its direct‑drive planetary gearbox and electric starter, eliminated the need for the challenging double‑declutch method. Drivers simply engaged first gear with a foot lever. The W3 was also the first German car equipped with four‑wheel brakes. A clever lever system using a balance‑beam principle ensured automatic distribution of braking force — critical for downhill safety. With its oversized engine, straightforward gearbox, and four‑wheel braking, the W3 offered notable reliability in mountainous terrain — ideal for long tours and Alpine excursions.

The Type W5 followed in 1926, advancing performance and speed. Like its predecessor, it used a six‑cylinder inline engine — now with 7.0 liters and 120 PS at just 2,400 rpm — making it one of the most powerful production cars of its day. It could climb 15% grades in direct gear, outperforming the W3. While it retained the W3’s chassis and gearbox, the W5 introduced hydraulic brake assist via an oil‑powered pump, reducing driver effort. This improvement greatly enhanced downhill braking, significantly raising safety compared to other top-tier touring cars. The W5’s refined engine, braking system, and chassis provided excellent road safety and comfort, supporting endurance drives and mountain-speed events while reducing fatigue on long journeys.

Technical Flagships: The Maybach “Zeppelin” and Schwingach Vehicles

Inspired by the powerful twelve-cylinder engines of Zeppelin airships, Maybach-Motorenbau GmbH began developing prestigious, high-performance luxury cars in 1930, branded with the name „Zeppelin.”

The Maybach Type 12 had already been conceived in the late 1920s as a new flagship model featuring a twelve-cylinder engine — making it the first production vehicle with such a powerful drivetrain. Its V12 petrol engine offered 6.96 liters of displacement and produced 150 PS at 3,000 rpm.

Unlike earlier two-speed models, the Type 12 was equipped with a modern three-speed spur gear transmission. It also featured an „overdrive” unit — pneumatically activated using engine vacuum — that enabled higher cruising speeds on highways without overloading the engine. Despite a curb weight of around 3.5 tons, the 150 PS provided ample power and dependable performance. This combination of generous engine capacity and optimized gearing made the Type 12 ideal for long-distance high-speed driving, such as endurance trials. In other words, it was developed with expressways and extended travel in mind. Yet, in keeping with tradition, Maybach-Motorenbau GmbH continued to market the Zeppelin in the early 1930s as a true „mountain conqueror.”

In 1935, Maybach introduced the SW series as a smaller, more agile limousine. The SW35 took a 3.5‑liter, 140‑PS inline‑six engine. Its major innovation was the suspension: both front and rear wheels used movable swing axles. The chassis was a torsion‑resistant deep‑bed frame with cross braces.

The rear used semi‑elliptical half‑axles with coil springs and an additional transverse leaf spring assembly; the front used parallelogram linkages with coil and leaf springs. This dual‑spring system effectively absorbed bumps, greatly improving comfort and safety.

The SW models were among the first Maybachs to feature vacuum‑assisted braking. Power transmission advanced from an early ZF torque converter to a semi‑automatic Maybach four‑speed DSG40. A centralized lubrication system with a single reservoir simplified maintenance of joints and bearings.

The result was a car offering superior comfort, durability, and handling. High torque at moderate revs, paired with the chassis innovations, made SW models ideal for Alpine excursions and long drives. The generous torque and supple suspension ensured fatigue‑free travel even on poor roads. The SW series marked the end of Maybach’s automotive production; the Second World War abruptly halted further development of civilian cars.

Leave a Reply