Teil 1: Von der Ausbildung bis zur Gründung der Maybach-Motorenbau GmbH

Karl Maybach zählt zu den bedeutendsten Motorenkonstrukteuren des 20. Jahrhunderts. Sein Werk – von fortschrittlichsten Luftschiffmotoren und den ersten schnelllaufenden Dieselmotoren für Eisenbahntriebwagen über leistungsstarke Automobilantriebe bis hin zu Großmotoren für Lokomotiven und Schiffe – zeugt von unermüdlicher technischer Leidenschaft, wissenschaftlicher Präzision und einem kompromisslosen Anspruch an Qualität, Effizienz und Fortschritt.

Doch was trieb Karl Maybach an? Wer war der Mensch hinter dem Ingenieur? Welche Lebenserfahrungen, Überzeugungen und Haltungen prägten sein Denken und Handeln? In Teil 1 unserer Blogserie über das Leben und Wirken Karl Maybachs richten wir den Blick auf seine frühen Jahre – von seiner Ausbildungszeit ab 1895 über seine ersten beruflichen Erfahrungen bis hin zu seiner ersten international beachteten Konstruktion wie dem Maybach AZ-Luftschiffmotor von 1909 und der Gründung der Maybach-Motorenbau GmbH im Jahr 1918.

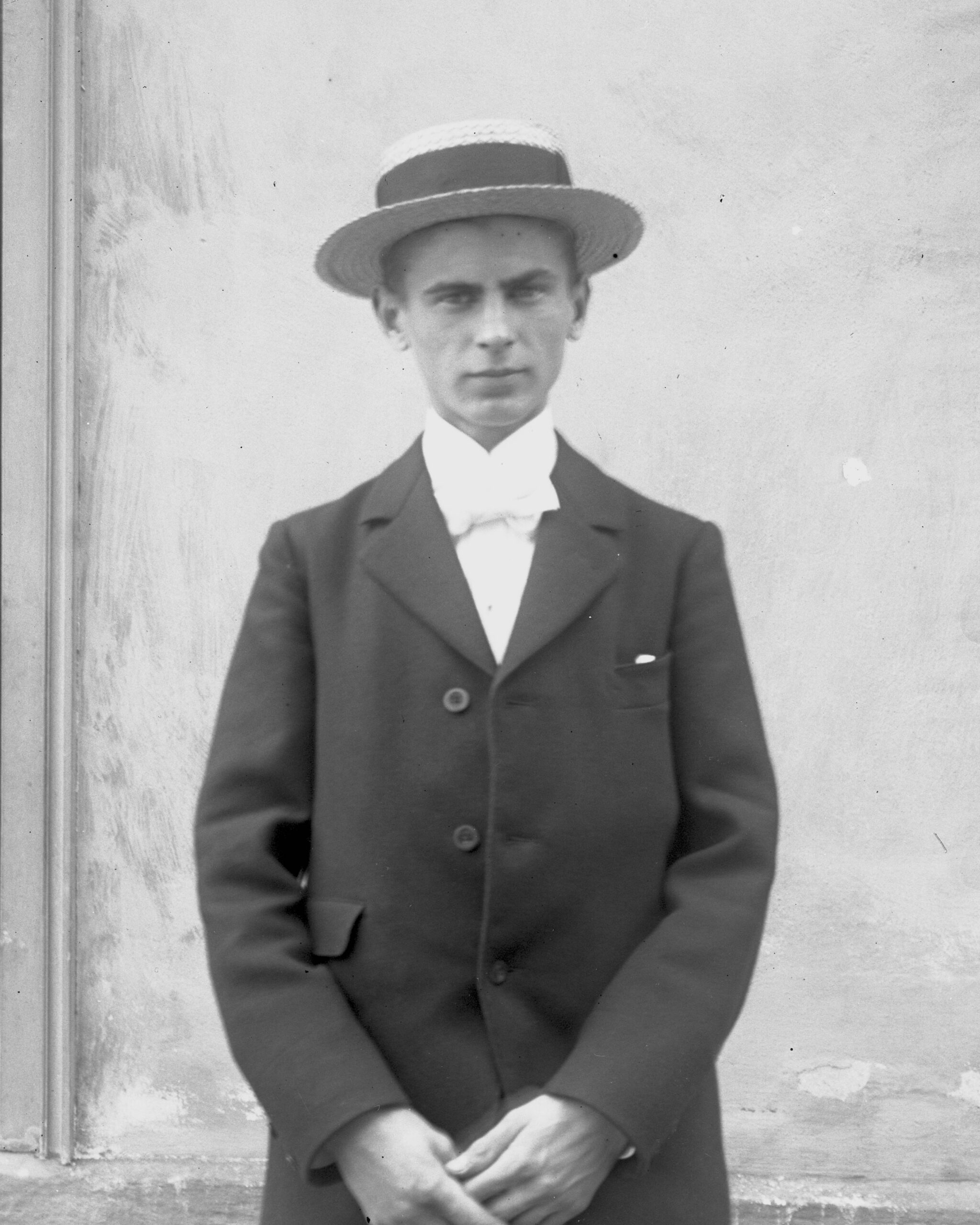

Karl Maybach wurde am 6. Juli 1879 in Köln-Deutz geboren – als ältester Sohn von Wilhelm Maybach, dem renommierten Konstrukteur und langjährigen Weggefährten Gottlieb Daimlers. Der Vater war für Karl über die allgemeinen Maße hinaus Vorbild, Mentor und wichtigste Bezugsperson – ein Leben lang. Bereits als Kind prägte Karl die Atmosphäre technischer Innovation, die im Hause Maybach allgegenwärtig war. Wilhelm Maybach hatte 1901 mit dem ersten Mercedes-Wagen internationale Anerkennung bekommen. Der Vater vermittelte seinem Sohn früh eine klare Haltung: Technischer Fortschritt entsteht durch akribische Detailarbeit. Bereits 1892, im Alter von nur 13 Jahren, arbeitete Karl Maybach in der Werkstatt des Hotels Halm in Cannstatt – der Berufsstart für ein außergewöhnliches Ingenieursleben.

1895 bis 1897 absolvierte Karl Maybach eine Lehre zum Maschinenbauer in der Maschinenfabrik Esslingen. Früh zeigte sich hier für seine Ausbilder seine technische Begabung – gepaart mit einer außergewöhnlichen Beobachtungsgabe und Genauigkeit. Nach einem anschließenden Praktikum bei der Daimler-Motoren-Gesellschaft entschied sich Karl 1897 für ein Maschinenbaustudium an der Königlichen Baugewerbeschule in Stuttgart. Dort beschäftigte er sich nicht nur mit der allgemein unterrichteten Lehre zur Konstruktionswissenschaft, sondern belegte Kurse zu den naturwissenschaftlichen Grundlagen.

Sein erster beruflicher Abschnitt führte ihn 1902 dann zu Ludwig Loewe & Co. nach Berlin, einem führenden Unternehmen im Bereich Waffen- und Maschinenbau. Dort lernte Maybach insbesondere den Ablauf von industriellen Produktionsabläufen und die Systematik großer Fertigungsbetriebe kennen – Wissen, das ihm später beim Aufbau seines eigenen Unternehmens von unschätzbarem Wert sein sollte. Viel mehr interessierten Maybach aber wissenschaftliche Fragestellungen, was erklärt, weshalb er seine Arbeit in Berlin unterbrach und an die Centralstelle wissenschaftlich-technischer Untersuchungen in Potsdam-Neubabelsberg wechselte, die als reine Forschungseinrichtung galt und insbesondere Materialkunde – etwa die Entwicklung neuer Metalllegierungen – betrieb. Hier wurde ihm bewusst, dass wirklicher technischer Fortschritt nicht durch Handwerk oder Erfahrung allein, sondern durch systematische Forschung und naturwissenschaftlich fundierte Entwicklungsarbeit erreicht wird.

Karl Maybach war ein Mann der Wissenschaft und nicht des Unternehmertums, darin sind sich Zeitzeugen, Weggefährten und Historiker heute einig. Der Anspruch, mit methodischer Präzision zu arbeiten und Fortschritt auf der Grundlage eigener Forschungen und Entwicklungen zu betreiben, beseelten Karl Maybach und begleitete ihn fortan sein ganzes Berufsleben. Auf der Grundlage von naturwissenschaftlichen Fragestellungen, richtete Maybach die Neukonstruktion einzelner Bauteile, Baugruppen oder ganzen Motorsystemen aus. Wirtschaftliche Interessen spielten für ihn nur eine Nebenrolle. Ein markantes Beispiel für Karl Maybachs Haltung war die Entwicklung des Flugmotors Mb IVa im Jahr 1917. Ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche Auftragslage und gegen den Rat vieler Unternehmer verfolgte er die Konstruktion unbeirrt – allein getrieben vom Ziel, ein naturwissenschaftliches Problem zu lösen. Der Mb IVa war der erste Höhenmotor der Welt – ein Triebwerk, das auch bei sinkendem Luftdruck in großen Höhen zuverlässig Leistung lieferte. Mit diesem Motor bewies Maybach nicht nur ingenieurtechnisches Können, sondern auch seine Überzeugung, dass echte Innovation nur durch konsequente Forschung und den Mut zur eigenständigen Entwicklung neugedachter Motoren entsteht.

1904 kehrte Karl Maybach in das neu errichtete Daimler-Werk Untertürkheim zurück. Er wurde dort Versuchsingenieur und persönlicher Assistent seines Vaters Wilhelm. Die enge Zusammenarbeit mit dem Vater, kombiniert mit wachsender Verantwortung im Tagesgeschäft, ließ ihn innerhalb kürzester Zeit zu einem der profiliertesten Konstrukteure im Hause Daimler aufsteigen – und bereitete den Boden für seine späteren eigenständigen Motorenentwicklungen.

Bei der Recherché zu diesem Artikel viel auf, dass Karl Maybach in jungen Jahren gemeinsam mit seinem Vater bedeutende Automobilrennen besuchte – darunter das vielbeachtete Gordon-Bennett-Rennen 1904 im Taunus bei Frankfurt am Main. Kurz darauf konstruierten Vater und Sohn gemeinsam den ersten Sechszylinder-Mercedes-Rennmotor – ein Aggregat mit damals revolutionären 150 PS, das als erster moderner Hochleistungsmotor in die Technikgeschichte einging. Und die mit diesem Motor ausgestatteten Mercedes-Rennwagen – die legendären und werbewirksamen weißen Mercedes-Rennwagen – wurden in allen internationalen Rennen maximal in Szene gesetzt und promotet. Diese frühe Konstellation lässt eine prägnante These zu: Karl Maybach – damals 25 Jahre alt – dürfte von seinem Vater nicht nur ingenieurtechnisches Denken übernommen haben, sondern auch ein feines Gespür für die mediale Inszenierung technischer Leistung. Die Rennstrecke wurde zum Schaufenster für Fortschritt. Innovation, das lernte Karl Maybach früh, braucht Sichtbarkeit – und Sichtbarkeit braucht Bühne. Tatsächlich nutzte Karl Maybach in den Folgejahren bewusst öffentlichkeitswirksame Formate zur Präsentation neuer Entwicklungen. Ob beim spektakulären Höhenmessstand auf dem Wendelstein, bei den Bergrennen der 1920er-Jahre mit Maybach-Automobilen, den zahlreichen Eisenbahn-Geschwindigkeitsfahrten mit Maybach-Antrieben oder bei der Zeppelin-Weltfahrt von 1929 – stets war die öffentliche Wahrnehmung Teil der Inszenierung. In einem Interview erinnerte sich Karl Maybach mit sichtbarer Rührung daran, dass sein Vater die Weltfahrt noch im Radio mitverfolgte – ein Moment des Stolzes, der ihm viel bedeutete. Das öffentliche Interesse diente Karl Maybach aber nicht als Selbstzweck, sondern als Verstärker technischer Glaubwürdigkeit. Denn ausnahmslos alle Quellen berichten darüber, dass Karl Maybach was seine eigene Person anging, äußerst zurückhaltend war und die große Bühne scheute.

So gesehen, war ein Schlüsselereignis in der Maybach-Geschichte der Absturz des Luftschiffs LZ 4 am 5. August 1908 in Echterdingen. Die Katastrophe hatte große mediale Wellen geschlagen. Wilhelm Maybach nutzte den Moment – und empfahl dem tief erschütterten Grafen Zeppelin seinen Sohn Karl als zukünftigen Konstrukteur für die Luftfahrt-Motorentechnik. Nur ein Jahr später, im November 1909, trat Karl Maybach als technischer Leiter des Luftschiffmotorenbaus in Bissingen an der Enz in Zeppelins Dienste. Hier begann ein neues Kapitel: Mit dem AZ-Motor legte Karl Maybach den Grundstein für eine neue Ära im Flugmotorenbau – ein Meilenstein, der Friedrichshafen am Bodensee bald zu einem internationalen Zentrum des Motorenbaus machen sollte. 1912 zog Karl Maybach nach Friedrichshafen und baute dort Schritt für Schritt das Unternehmen auf, das nicht nur Zeppeline antrieb, sondern auch ein Symbol deutscher Ingenieurskunst wurde.

Als 1918 die Motorenbau-Friedrichshafen GmbH in Maybach-Motorenbau GmbH umbenannt wurde, war dies mehr als eine Formalität für Karl Maybach. Es war für ihn das öffentliche Bekenntnis der Zeppelin-Luftschiffbau GmbH zu seinen außergewöhnlichen Ingenieursleisitungen in den zurückliegenden zehn Jahren — und zugleich ein erster bedeutender Schritt der Wiederherstellung der Reputation seines Vaters Wilhelm. Denn aus heutiger Sicht kaum vorstellbar, blieb Wilhelm Maybach über lange Zeit die Würdigung versagt, die ihm als Pionier der Mobilitätsgeschichte aus Sicht seines Sohnes unzweifelhaft zustand. Karl Maybach musste selbst miterleben, wie sein Vater nach dem Tod von Gottlieb Daimler erheblicher Missgunst von vielerlei Seiten und 1907 schließlich einen unrühmlichen Abgang aus der Daimler-Motoren-Gesellschaft hinnehmen musste. Diese Erfahrung prägten Wilhelm und Karl Maybach, Vater und Sohn tief.

Karl Maybach machte es sich zur Aufgabe, den Namen Maybach als Synonym für Ingenieursqualität, technischen Fortschritt und Pionierleistung in der Mobilität zu etablieren – nicht aus Eitelkeit, sondern aus einem Gerechtigkeitssinn. Dieses Motiv durchzog sein gesamtes Berufsleben: als Konstrukteur, als Unternehmer und als Chronist des technischen Erbes, das er selbst entscheidend mitgeprägt hatte. Karl Maybach wurde nicht nur seines Zeichens einer der bedeutendsten Motoren-Ingenieure sondern, zugleich Architekt des technikgeschichtlichen Andenkens der Familie Maybach.

Im zweiten Teil unser Biografie-Serie zu Karl Maybach beleuchten wir dann die Schicksalsjahre des Maybach-Motorenbaus in den Jahren 1918 bis 1945. Abschließend folgt in einem dritten Teil der Blick auf die Jahre 1945 bis 1969.

Part 1: From Education to the Founding of Maybach-Motorenbau GmbH

Karl Maybach ranks among the most important engine designers of the 20th century. His work – ranging from the most advanced airship engines of his time to legendary automobile powertrains, the first high-speed diesel engines for railcars, and large-scale engines for locomotives and ships – bears witness to an inexhaustible passion for engineering, scientific precision, and an uncompromising commitment to quality, efficiency, and progress.

But what drove Karl Maybach? Who was the man behind the engineer? What life experiences, beliefs, and convictions shaped his thinking and actions? In Part 1 of our blog series on the life and achievements of Karl Maybach, we take a closer look at his early years – from his training beginning in 1895, through his first professional experiences, to his first internationally acclaimed design, the Maybach AZ airship engine of 1909, and the founding of Maybach-Motorenbau GmbH in 1918.

Karl Maybach was born on 6 July 1879 in Cologne-Deutz – the eldest son of Wilhelm Maybach, who was renowned designer and long-time companion of Gottlieb Daimler. For Karl, his father Wilhelm was not only a role model in the conventional sense, but also a lifelong mentor and central figure. From an early age, Karl was shaped by the atmosphere of technical innovation that permeated the Maybach household. Wilhelm Maybach had gained international recognition in 1901 with the first Mercedes automobile. He instilled in his son a clear principle: true technological progress is achieved through meticulous attention to detail and the determined application of all available means.

As early as 1892, at just 13 years of age, Karl Maybach began working in the workshop of the Hotel Halm in Cannstatt – an early start to what would become an extraordinary career in engineering. From 1895 to 1897, he completed an apprenticeship as a mechanical engineer at the Maschinenfabrik-Esslingen (Germany). His instructors quickly recognized his exceptional technical talent, paired with a remarkable sense of observation and precision. Following an initial internship at the Daimler-Motoren-Gesellschaft, he chose to pursue mechanical engineering studies in 1897 at the Royal School of Building Trades in Stuttgart. There, Maybach not only studied the standard curriculum in construction science, but also attended additional courses in the natural sciences, laying the foundation for his holistic and innovative approach to engineering.

His first professional appointment led him in 1902 to Ludwig Loewe & Co. in Berlin, a leading company in the field of armaments and mechanical engineering. There, Maybach gained valuable insight into industrial production processes and the organizational systems of large-scale manufacturing operations – knowledge that would later prove invaluable when establishing his own company. Yet Maybach’s true interests laid in scientific inquiry, which explains why he left his position in Berlin to join the Central Office for Scientific and Technical Investigations in Potsdam-Neubabelsberg (Germany) – a pure research institution specializing in material science, such as the development of new metal alloys. It was here that he realized, in a profound way, that genuine technological progress could not be achieved through craftsmanship or practical experience alone, but only through systematic research and development grounded in the natural sciences. Karl Maybach was a man of science, not of commerce – a point on which contemporaries, colleagues and historians unanimously agree. His professional life was driven by the conviction that progress must be pursued through methodical precision and original research. Whether redesigning individual components, subassemblies, or entire engine systems, his work was always guided by scientific principles. Economic considerations played only a secondary role in his thinking.

A striking example of Maybach’s attitude can be found in the development of the Mb IVa aircraft engine in 1917. Defying the prevailing economic conditions and ignoring the advice of many entrepreneurs, he pressed ahead with the project – motivated solely by the desire to solve a scientific problem. The Mb IVa became the world’s first high-altitude engine – a powerplant capable of maintaining reliable performance even in the thin air at high altitudes. With this engine, Maybach demonstrated not only his engineering brilliance, but also his deep belief that true innovation can only emerge through rigorous research and the courage to pursue original ideas in engine development.

In 1904, Karl Maybach returned to the newly built Daimler factory in Untertürkheim (Germany). There, he became a test engineer and personal assistant to his father Wilhelm. The close collaboration with his father, combined with growing responsibilities in the company’s daily operations, quickly made him one of Daimler’s most prominent designers – laying the foundation for his later independent engine developments.

During research for this article, it became clear that, as a young man, Karl Maybach attended major automobile races together with his father – among them the widely followed Gordon Bennett Cup held in 1904 in the Taunus region near Frankfurt am Main. Shortly afterwards, father and son co-developed the first six-cylinder Mercedes racing engine – a unit with a then-revolutionary 150 horsepower, which went down in the history of engineering as the first modern high-performance engine. The Mercedes racing cars equipped with this engine – the legendary and highly publicized white Mercedes race cars – were showcased to maximum effect in all international competitions.

This early constellation supports a compelling thesis: at the age of 25, Karl Maybach not only adopted his father’s engineering mindset, but also developed a keen instinct for the media staging of technological achievement. The racetrack became a shop window for progress. Innovation, as Karl Maybach learned early on, requires visibility – and visibility requires a stage. In the years that followed, he deliberately used public platforms to present new developments: from the spectacular altitude test rig on the Wendelstein, to hill climbs in the 1920s with Maybach automobiles, to high-speed railway test runs using Maybach drive systems, and the Zeppelin world flight of 1929 – public perception was always part of the performance. In a later interview, Karl Maybach recalled with visible emotion that his father had listened to the world flight broadcast on the radio – a moment of pride that meant a great deal to him. Yet for Karl Maybach, public attention was never an end, but a means of enhancing the credibility of technical achievement. All available sources agree that Karl Maybach was extremely reserved regarding his own person, and he shunned the limelight.

From this perspective, one key moment in Maybach history was the crash of airship LZ 4 on 5 August 1908 in Echterdingen. The disaster generated a wave of media coverage. Wilhelm Maybach seized the moment and recommended his deeply shaken patron, Count Zeppelin, appoint Karl as the new designer for aviation engine technology. Just one year later, in November 1909, Karl Maybach entered Zeppelin’s service as technical director of airship engine construction in Bissingen an der Enz. A new chapter began: with the AZ engine, Karl Maybach laid the foundation for a new era in aircraft engine design – a milestone that would soon turn Friedrichshafen on Lake Constance into an international hub of engine production.

In 1912, Karl Maybach moved to Friedrichshafen and gradually built up the company that would not only power Zeppelins but become a symbol of German engineering excellence. When the company Motorenbau-Friedrichshafen GmbH was renamed Maybach-Motorenbau GmbH in 1918, it was more than a mere formality for Karl Maybach. For him, it was a public recognition by Zeppelin-Luftschiffbau GmbH of his exceptional engineering achievements over the previous ten years — and at the same time a significant first step in restoring the reputation of his father Wilhelm. Today, it seems almost inconceivable that Wilhelm Maybach was long denied the recognition his son believed he rightfully deserved as a pioneer of mobility history. Karl Maybach witnessed firsthand how his father, after the death of Gottlieb Daimler, was met with envy from many sides and ultimately, in 1907, forced to leave Daimler-Motoren-Gesellschaft (Germany) under dishonorable circumstances.

This experience left a lasting impression on both Wilhelm and Karl Maybach, father and son. Karl made it his mission to establish the name Maybach as a synonym for engineering excellence, technical innovation, and pioneering achievement in mobility — not out of vanity, but out of a deep sense of justice. This motivation shaped his entire professional life: as an engineer, as an entrepreneur, and as a chronicler of a technical legacy that he himself helped to shape. Karl Maybach became not only one of the most important engine engineers of his time, but also the architect of the Maybach family’s place in the history of technology.

In the second part of our biographical series on Karl Maybach, we will examine the pivotal years of Maybach-Motorenbau between 1918 and 1945. The third and final part will explore the post-war period from 1945 to 1969.

Leave a Reply