Die Arktisfahrt der „Graf Zeppelin“ powered by Maybach

Am 24. Juli 1931 erhob sich das damals schon weltbekannte Luftschiff LZ 127 „Graf Zeppelin“ auf eine weitere, spektakuläre Fahrt. Dieses Mal sollte es für das Luftschiff gen Norden, auf Expeditionsfahrt in die Weiten der Arktis gehen. Auch diese Fahrt sollte in die Geschichte der Luftschifffahrt eingehen. An Bord des Luftschiffs befanden sich Wissenschaftler, Journalisten und Technikexperten sowie fünf Maybach-Motoren vom Typ VL‑2. Ohne jegliche technische Störung bei eisigen Temperaturen ermöglichten es die Maybach-Motoren der Expeditionscrew um den Luftschiffkommandanten Hugo Eckener, in noch völlig unbekannte Regionen der Erde vorzudringen. Dabei wurden nicht nur weite Teile der Nordarktis erstmals kartografiert, sondern auch noch unbekannte Landmasse auf der Erde entdeckt.

Hugo Eckener ebnet den Weg für Luftschiff-Expedition

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren viele entlegene Regionen der Erde noch nicht kartografisch erfasst. Besonders die arktischen Gebiete, wie Franz-Josef-Land und die Polarregionen, galten klimatologisch als weitgehend unerforscht. Mit dem Aufstieg der Zeppelin-Luftschiffe in den 1920er Jahren lag es nahe, diese unbekannten Regionen durch Geografen an Bord der großen Luftschiffe systematisch zu erkunden.

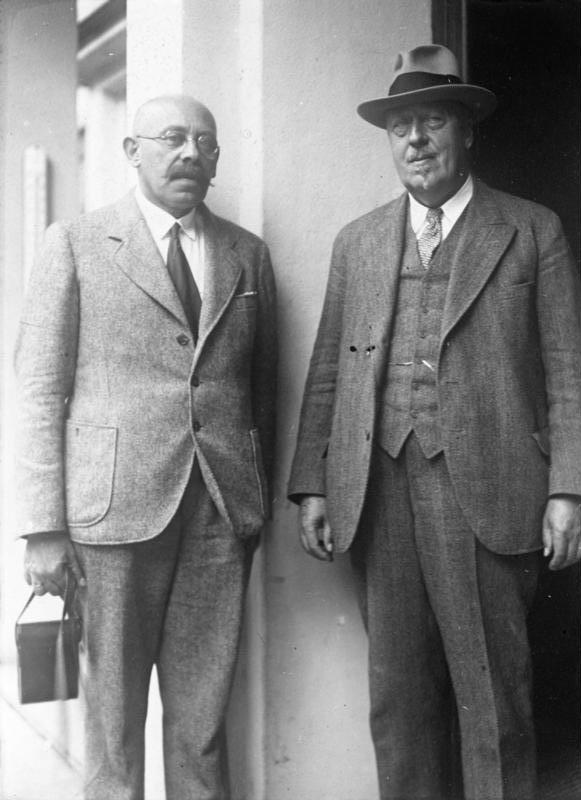

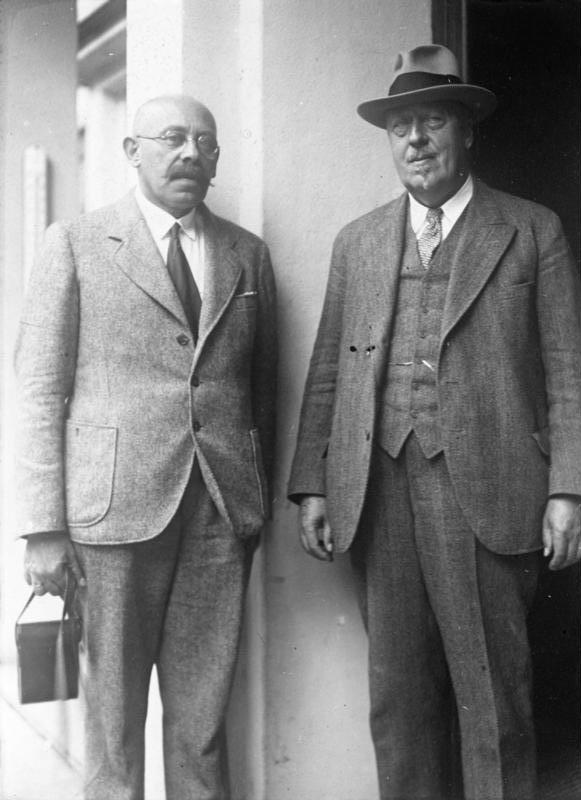

Graf Ferdinand von Zeppelin war es zeitlebens ein großes Anliegen, dass seine Luftschiffe nicht nur dem Passagierverkehr dienten, sondern auch einen wertvollen Beitrag für Wissenschaft und Forschung leisteten. In Hugo Eckener – Geschäftsführer des Luftschiffbau Zeppelin und Vorsitzender der Gesellschaftsversammlung der Maybach-Motorenbau GmbH – fand das Unternehmen nach dem Tod des Grafen Zeppelin einen außerordentlich fähigen Kapitän und Manager, der das Werk des Grafen mit Weitblick weiterführte. Eckener wurde zudem Mitglied der „Internationalen Studiengesellschaft zur Erforschung der Arktis mit dem Luftschiff“ (AEROARCTIS). Diese nichtstaatliche wissenschaftliche Vereinigung hatte sich zum Ziel gesetzt, Luftschiffe gezielt für die Polarforschung einzusetzen. Die Mitgliederorganisationen der AEROARCTIS planten, möglichst umfangreiche wissenschaftliche Daten zu sammeln und direkte Feldforschung in der Arktis zu betreiben. Während Hugo Eckener das Luftschiffkommando übernahm, lag die wissenschaftliche Leitung der Expedition in den Händen von Prof. Lasarewitsch Samoilowitsch. Gemeinsam beschlossen die beiden Männer, mithilfe von photogrammetrischen Luftaufnahmen und Kartierungen die weitgehend unbekannten arktischen Regionen zu erfassen. Ergänzt wurden diese Maßnahmen durch meteorologische Beobachtungen mittels Radiosonden sowie durch erdmagnetische Messungen – letztere waren in der Arktis bislang noch nie aus der Luft vorgenommen worden. Für eine solch anspruchsvolle und riskante Mission kam aufgrund ihrer technischen Überlegenheit und bewährten Betriebssicherheit nur ein einziges Luftschiff in Frage: LZ 127 „Graf Zeppelin“, angetrieben von fünf Maybach VL-2-Motoren. Bereits in den Jahren zuvor hatte dieses Luftschiff bewiesen, dass die von Karl Maybach entwickelten Motoren auch unter extremen Wetterbedingungen zuverlässig arbeiteten.

Im August 1929 etwa umrundete der „Graf Zeppelin“ in 21 Tagen die Erde – eine Sensation! Allein der Flug von Friedrichshafen bis Tokio dauerte 101 Stunden nonstop. In den darauffolgenden Jahren unternahm das Luftschiff zahlreiche weitere Fahrten, unter anderem nach Südamerika, Island, Moskau und in den Orient.

Karl Maybach revolutioniert die Luftschifffahrt

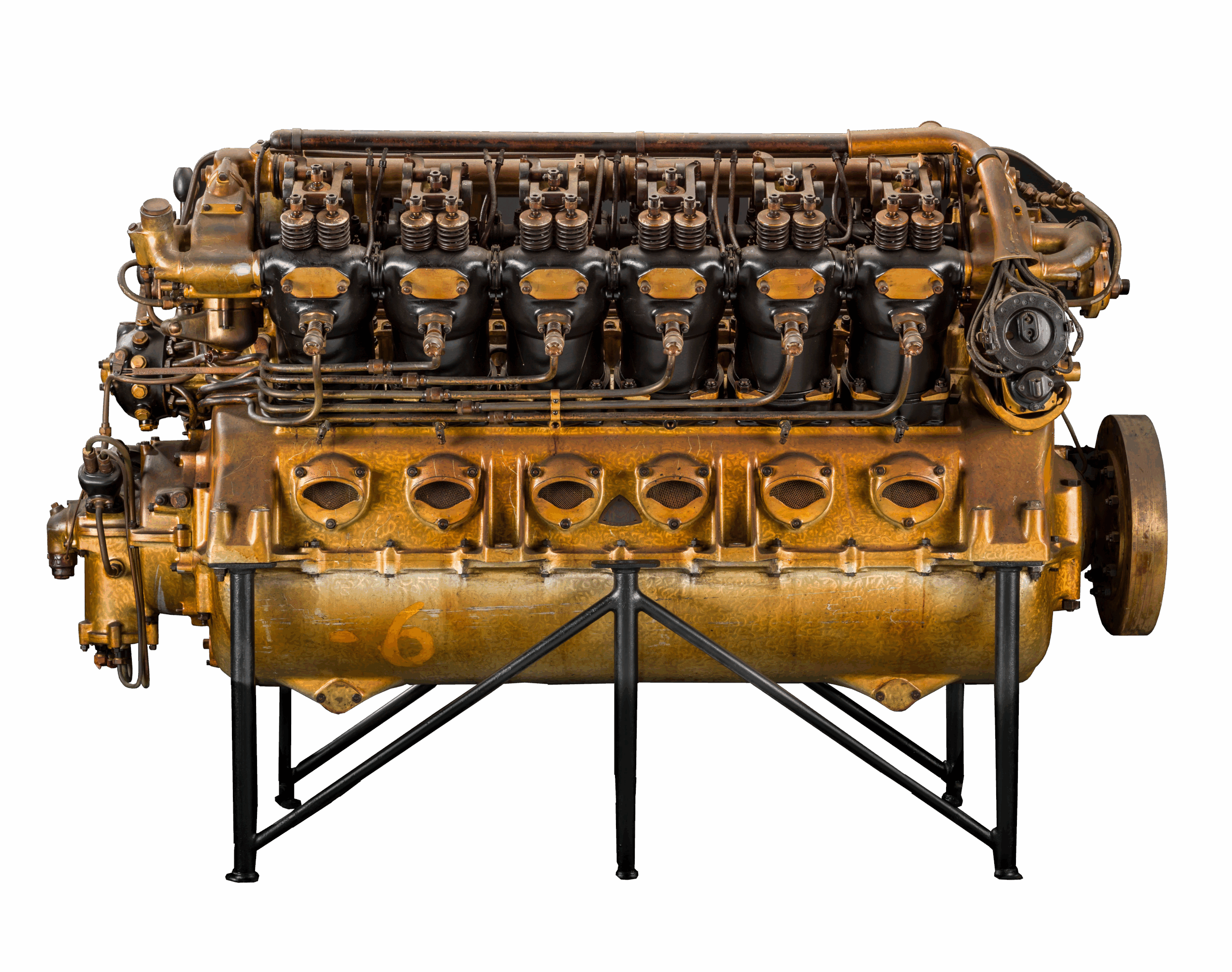

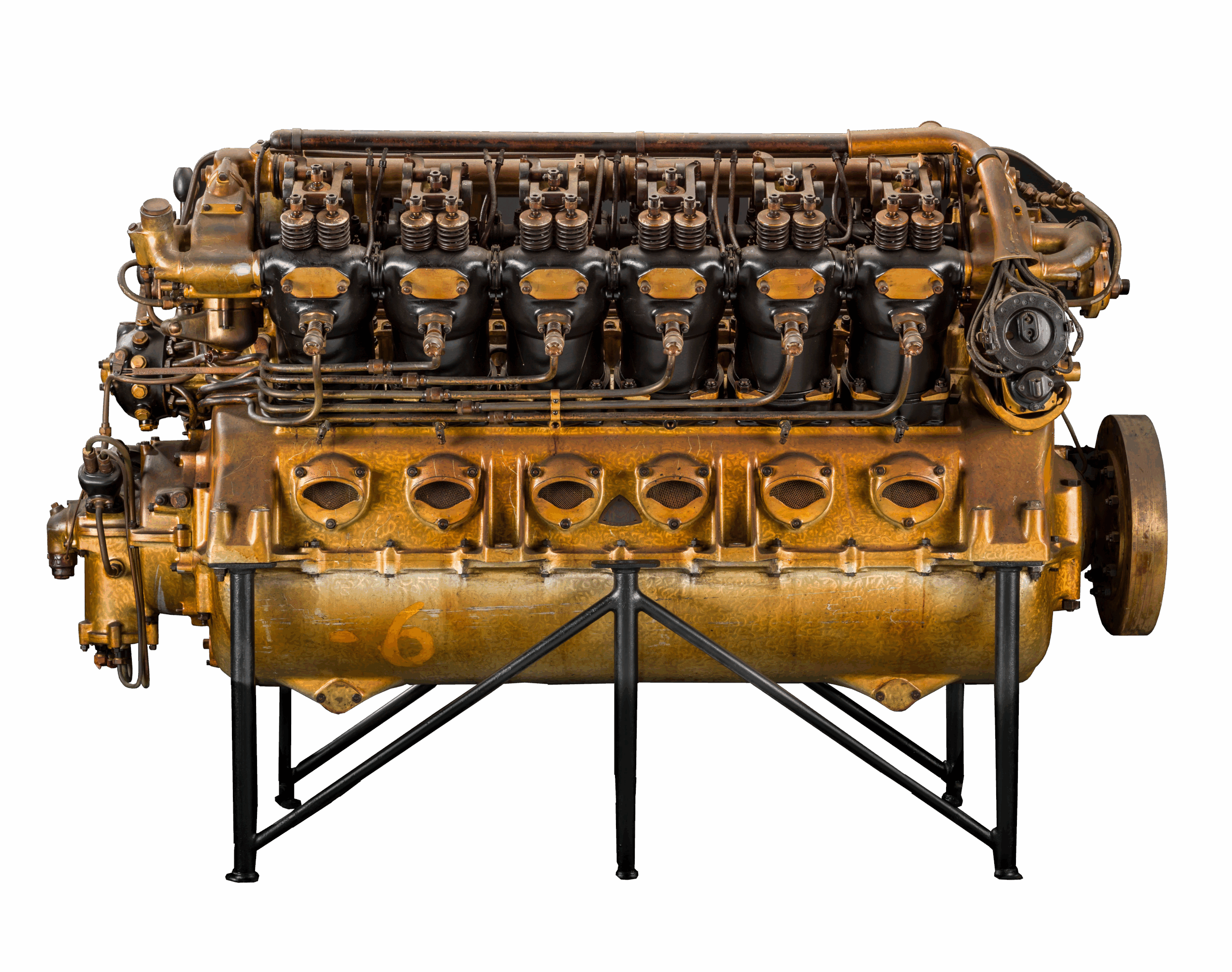

Die von Karl Maybach entwickelten Flugmotoren für Zeppeline stellten einen Meilenstein in der Geschichte der Luftfahrt dar. Sie waren der Schlüssel, der es ermöglichte, mit Luftschiffen neue Maßstäbe in Reichweite, Effizienz und Sicherheit zu setzen. Bereits 1909 konstruierte Maybach den AZ-Motor, einen Sechszylindermotor, der nicht nur leistungsstärker und leichter war, sondern auch über einen innovativen Vergaser ohne Schwimmer verfügte – ein entscheidender Sicherheitsvorteil in Schräglage. 1917 folgte mit dem Mb IVa der weltweit erste serienmäßig produzierte Höhenmotor – eine echte Weltneuheit. Maybachs einfache, aber geniale Idee: Der mit zunehmender Höhe einsetzende Leistungsverlust von Flugmotoren lässt sich durch höheres Hubvolumen und gesteigerte Verdichtung kompensieren. In der Fachwelt der damaligen Flugzeugbauer fand dieser Ansatz große Beachtung.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Maybach-Flugmotoren mündete in den 1920er Jahren schließlich in den Typen VL‑1 und VL‑2. Die VL-Motoren waren die weltweit ersten Zwölfzylindermotoren, die speziell für Luftschiffe konstruiert wurden – maßgeschneidert für die Anforderungen der Zeppelin GmbH. Ihre exzellente Betriebssicherheit und der geringe Wartungsaufwand ermöglichten überhaupt erst die Einführung eines regelmäßigen transatlantischen Luftverkehrs. Der VL-2-Motor war dabei eine nochmals verbesserte Version: Statt der herkömmlichen Grauguss-Kolben kamen nun Aluminiumkolben zum Einsatz – eine der Voraussetzungen für die Erhöhung der Motorleistung auf 419 kW (570 PS) bei 1.600 U/min. Eine weitere Innovation: Die VL-2-Motoren konnten wahlweise mit Ottokraftstoff oder mit Kraftgas betrieben werden. Die Umstellung war sogar im laufenden Betrieb möglich – ein großer Vorteil, denn der Gasbetrieb half, das Luftschiff durch den allmählich sinkenden Flüssigkraftstoffverbrauch in der Schwebehöhe zu stabilisieren.

Das neue Luftschiff LZ 127 verfügte über ein Gasvolumen von 105.000 m³ und wurde von fünf VL-2-Motoren angetrieben. Es erreichte eine Marschgeschwindigkeit von 118 km/h und konnte eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h erzielen. 1928 wurde LZ 127 „Graf Zeppelin“ offiziell in Dienst gestellt. Es brach alle Rekorde: In nur zehn Jahren beförderte es rund 13.000 Passagiere über mehr als 1,5 Millionen Kilometer.

Die Arktisexpedition des LZ 127

Am 24. Juli 1931 war es schließlich so weit: Das Luftschiff LZ 127 „Graf Zeppelin“ verließ Friedrichshafen mit 15 Wissenschaftlern, rund einem Dutzend Journalisten, 31 Mann Besatzung sowie 15 Tonnen Ausrüstung und Messgeräten an Bord. Nach Zwischenstopps in Berlin und Leningrad stieg der Zeppelin am 26. Juli von dort aus auf und nahm Kurs Nord-Nord-Ost in Richtung Eismeer. Die wissenschaftliche Arbeit begann unmittelbar: Mit Radiosonden an Ballons und Fallschirmen wurden meteorologische Daten von Meereshöhe bis in die Stratosphäre gesammelt. Parallel dazu wurden magnetische und elektrische Messungen vorgenommen sowie großflächige Panoramakamera-Aufnahmen erstellt. Am Abend sichtete man Franz-Josef-Land. Dort traf man wie geplant auf den sowjetischen Eisbrecher Malygin, mit dem ein symbolträchtiger Postaustausch stattfand – rund 50.000 Postkarten wurden übergeben. Die Einnahmen aus dem Porto halfen, die Kosten der Expedition mitzufinanzieren.

Im Anschluss setzte das Luftschiff seine Forschungsfahrt fort – insgesamt 7.470 Kilometer über die eisbedeckten Regionen der Arktis. Neben großen Teilen von Franz-Josef-Land wurde auch die Barentssee überflogen, ebenso wie das Karische Meer bis hin zur Nordspitze der Insel Sewernaja Semlja. Vor allem die kaum erforschte Westküste dieser Inselgruppe wurde eingehend untersucht. Dabei gelang eine geografische Sensation: Erstmals wurde festgestellt, dass sich die sogenannte Schokalski-Bucht als durchgehender Meeresarm entpuppte, der die Insel in zwei Teile spaltet. Nach der Vermessung des gesamten Inselatolls steuerte Eckener den Zeppelin südwärts zur Taimyr-Halbinsel. Dank präziser Navigation und dem Einsatz eines Kreiselkompasses wurde trotz dichten Nebels sicher der nördlichste Punkt Sibiriens – Kap Tscheljuskin – erreicht. Von dort führte der Rückflug über Leningrad und Berlin zurück nach Friedrichshafen – dem Heimathafen des „Graf Zeppelin“.

Innerhalb weniger Tage gelang es der Arktisexpedition des LZ 127 die Landmasse zwischen dem 40. und 110. Längengrad Ost nahezu vollständig zu kartieren – von Franz-Josef-Land bis Sewernaja Semlja. Dabei wurden sechs bislang unbekannte Inseln entdeckt und einer der letzten weißen Flecken der Weltkarte gefüllt. Eine vergleichbare See- oder Landexpedition hätte für diese wissenschaftliche Leistung Jahre benötigt – der Zeppelin schaffte es in wenigen Tagen. Möglich wurde dies nicht zuletzt durch die technische Brillanz der Maybach-Motoren und das visionäre Zusammenspiel von Forschung, Technik und Unternehmertum.

The Arctic Voyage of the „Graf Zeppelin” Powered by Maybach

On 24 July 1931, the world-renowned airship LZ 127 „Graf Zeppelin” embarked on yet another spectacular journey into the vast expanses of the Arctic — a voyage which was clearly destined to become a landmark in airship technology and airmanship history. Aboard the airship Graf Zeppelin, were scientists, journalists, and technical experts, all powered by five state of the art Maybach VL‑2 engines. Without a single technical fault, the Maybach engines enabled the expedition crew led by airship commander Hugo Eckener to explore sparsely charted regions and make new discoveries in the polar region.

Hugo Eckener Paves the Way for Airship Expeditions

In the first half of the 20th century, many remote regions of the Earth had yet to be mapped. In particular, the Arctic areas — such as Franz-Josef-Land and the polar regions — were considered largely unexplored from a climatological perspective. With the rise of Zeppelin airships in the 1920s, it became a natural endeavor for geographers on board these magnificent aircraft to systematically explore these uncharted territories.

Count Ferdinand von Zeppelin had always regarded it as a great concern that his airships not only served passenger traffic but also made a significant contribution to science and research. In Hugo Eckener — managing director of Luftschiffbau Zeppelin and chairman of the shareholders’ meeting of Maybach-Motorenbau GmbH — the company found an extraordinarily capable captain and manager who continued the legacy of the Count with visionary insight. Eckener also became a member of the „International Study Society for the Exploration of the Arctic with the Airship” (AEROARCTIS). This non-governmental scientific association had set itself the goal of employing airships specifically for polar research. The member organizations of Aeroarctic planned to collect as extensive a body of scientific data as possible and to conduct direct field research in the Arctic. While Hugo Eckener assumed command of the airship, the scientific leadership of the expedition was entrusted to Professor Lasarewitsch Samoilowitsch.

Together, they decided to record the largely unknown Arctic regions using photogrammetric aerial photographs and mapping techniques. These measures were complemented by meteorological observations using radiosondes and by geomagnetic measurements — the latter of which had never before been conducted from the air in the Arctic. For such a demanding and risky mission, there was only one airship that, due to its technical superiority and proven operational safety, was suitable: LZ 127 „Graf Zeppelin,” powered by five Maybach VL‑2 engines. In previous years, this airship had already demonstrated that the engines developed by Karl Maybach operated reliably even under the most extreme weather conditions. For instance, in August 1929 the „Graf Zeppelin” circumnavigated the globe in 21 days — a sensation! The nonstop flight from Friedrichshafen to Tokyo alone took 101 hours. In the following years, the airship undertook numerous other voyages, including trips to South America, Iceland, Moscow, and the Orient.

Karl Maybach Revolutionizes Airship Flight

The aircraft engines developed by Karl Maybach for zeppelins marked a milestone in the history of aviation. They were the key factor that enabled airships to set new standards in range, efficiency, and safety. As early as 1909, Maybach designed the AZ engine — a six-cylinder engine that was not only more powerful and lighter, but also featured an innovative floatless carburetor, a crucial safety advantage when operating at an angle. In 1917, the Mb IVa became the world’s first serially produced high-altitude engine — an absolute breakthrough. Maybach’s simple yet brilliant idea was that the power loss experienced by aircraft engines with increasing altitude could be counterbalanced by increasing the engine’s displacement and compression. This approach was met with considerable interest in the circles of the leading aircraft manufacturers of the time. The continuous development of Maybach’s aircraft engines culminated during the 1920s in the VL‑1 and VL‑2 models. The VL engines were the world’s first twelve-cylinder engines specifically designed for airships — tailor-made to meet the demands of the Zeppelin GmbH. Their excellent operational reliability and low maintenance requirements made the introduction of regular transatlantic air travel possible.

The VL‑2 engine was an improved version: instead of conventional cast-iron pistons, aluminum pistons were used — one of the prerequisites for increasing the engine’s output to 419 kW (570 horsepower) at 1,600 rpm. Another innovation was that the VL‑2 engines could operate on either petrol or gas. Switching between the two fuels was even possible during operation — a significant advantage, as the gas mode helped stabilize the airship by reducing the weight gradually due to the decreasing volume of liquid fuel. The new airship LZ 127 had a gas volume of 105,000 m³ and was driven by five VL‑2 engines. It reached a cruising speed of 118 km/h (73 mph) and was capable of a maximum speed of 130 km/h (80 mph). In 1928, LZ 127 „Graf Zeppelin” was officially put into service. It broke all records: in just ten years, it carried around 13,000 passengers over more than 1.5 million kilometers (93,300 miles).

The Arctic Expedition of LZ 127

Finally, on 24 July 1931, the moment arrived: the airship LZ 127 „Graf Zeppelin” departed Friedrichshafen with 15 scientists, approximately a dozen journalists, a crew of 31 men, and 15 tons of equipment and measuring instruments on board. After stopovers in Berlin and Leningrad, the Zeppelin took off from the latter on 26 July, setting course north-northeast towards the ice-covered sea. Scientific work began immediately: meteorological data were collected from sea level to the stratosphere using radiosondes attached to balloons and parachutes. At the same time, magnetic and electrical measurements were taken, and large-scale panoramic camera images were captured. In the evening, Franz-Josef-Land was sighted. As planned, the expedition rendezvoused with the Soviet icebreaker Malygin, with which a symbolic exchange of mail took place ‑around 50,000 postcards were handed over. The revenue from the postage helped finance the expedition’s costs.

Subsequently, the airship continued its research flight — covering a total of 7,470 kilometers (4,600 miles) over the ice-laden regions of the Arctic. In addition to vast stretches of Franz-Josef-Land, the flight traversed the Barents Sea, as well as the Kara Sea up to the northern tip of the island of Sewernaja Semlja. The largely unexplored western coast of this archipelago was examined in detail. A geographical sensation emerged: for the first time, it was determined that the so-called Schokalski Bay was a continuous sea inlet, effectively splitting the island into two parts. After mapping the entire island atoll, Eckener steered the Zeppelin southwards to the Taimyr Peninsula. Thanks to precise navigation and the use of a gyrocompass, the northernmost point of Siberia ‑Cape Tscheljuskin — was safely reached despite dense fog. The return flight took the airship over Leningrad and Berlin back to Friedrichshafen — the home port of the „Graf Zeppelin.”

Within a few days, the Arctic expedition of LZ 127 managed to map almost the entire landmass between the 40 th and 110 th degrees east longitude — from Franz-Josef-Land to Sewernaja Semlja. During the expedition, six previously unknown islands were discovered, filling in one of the last blank spaces on the world map. A comparable sea or land expedition would have required years to achieve this scientific feat — the Zeppelin accomplished it in just a few days. This was made possible not least by the technical brilliance of the Maybach engines and the visionary synergy of research, technology, and entrepreneurship.

Leave a Reply