Über die Alpen mit dem Maybach 1925: Eine abenteuerliche Hochzeitsreise vor 100 Jahren

Grandios, majestätisch, unüberwindbar – seit jeher üben die Alpen mit ihren meist schneeweißen Gipfeln und halsbrecherischen Graten in schwindelerregender Höhe eine ungeheure Faszination aus. Sie zu überqueren – beschwerlich zu Fuß oder mithilfe von Reit- und Lasttieren — bedeutete für viele Zeitalter des Menschen, sich mit heldenhaftem Mut den Gefahren des Geländes und der jahreszeitlichen Witterungen auszusetzen. Schneestürme, Lawinen, Gewitter, steile und ungesicherte Pfade mit Steinbruch und Geröll, tiefe Schluchten, schroffe Felsen, spärliche Verpflegung, eiskalte und einsame Nächte in großer Stille unter einem sternenübersäten Himmelsgewölbe sowie die schier unendlich erscheinende Aneinanderreihung monumentaler Gebirgsformationen ließen jede Überquerung dieser natürlichen Grenze zwischen Nord und Süd zu einem großen Wagnis unter der Ägide der Gestirne werden. Legendär sind daher die spektakulären Alpenüberquerungen der Feldherren Hannibal mit seinen Elefanten (218 v. Chr.) oder von Napoleon (1800). Neben militärischen Zwecken gab es weitere Gründe, warum man sich den Strapazen einer Alpenüberquerung aussetzte: Religiöse Pilgerreisen, wissenschaftliche Neugier, politisch-diplomatische Missionen und wirtschaftliche Interessen sowie in neuerer Zeit sportliche und touristische Ambitionen motivierten immer mehr Menschen, über die Alpen zu reisen. (Vgl. https://artsandculture.google.com/story/warum-in-die-alpen-bavarian-state-library/zwUBkJ1s__0g‑Q?hl=de)

Es war vor allem der Handel zwischen den Ländern nördlich und südlich der Alpen, der zur Herausbildung bestimmter Routen führte, um zum Beispiel erlesene Stoffe oder andere Luxuswaren hin und her zu transportieren. Eine solche Überquerung dauerte jedoch viele Tage, und auch der seit dem späten Mittelalter regelmäßig verkehrende Post- und Warenverkehr zwischen Lindau am Bodensee und Mailand, der sogenannte „Lindauer Bote“ oder „Mailänder Bote“, musste rund 6 Tage für die einfache Wegstrecke einplanen. Mit einer Kutsche des Lindauer Boten reiste zum Beispiel im Jahr 1788 kein Geringerer als Johann Wolfgang von Goethe über die Alpen. Seine als Buch erschienene „Italienische Reise“ in „das Land, wo die Zitronen blühen“ hat bekanntlich ganze Generationen geprägt und die „Sehnsucht nach Italien“ zum bis heute fortwirkenden Topos der europäischen Kulturgeschichte werden lassen. In vielen Ländern Europas gehörte die Kavalierstour oder Grand Tour nach Italien darüber hinaus zum Kanon bildungsbeflissener Eliten weit über aristokratische Zirkel hinaus. Die Reiseerfahrungen fanden als gedruckte Berichte ihren literarischen Niederschlag und erfuhren einen großen Verbreitungsgrad. Der im 19. Jahrhundert aufkommende Tourismus führte überdies zur Erfolgsgeschichte des Alpinismus, der das Bergsteigen und Wandern im Rahmen des damals noch völlig neuartigen Konzeptes von „Freizeit“ und „Urlaub“ für die breiten Massen zum Hobby werden ließ.

Liebe und Romantik – Abenteuer und Technik: mit dem Maybach die Berge bezwingen

Italienreisen mit Alpenüberquerungen waren auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts für viele Menschen der Favorit unter allen europäischen Reiserouten. Wen wundert es, dass die frühen Automobilisten sich ebenfalls mit Wagemut und Experimentierfreude auf den motorisierten Weg machten, um steile Alpenpässe zu erkunden und die Motoren, Kühler und Bremsen ihrer Fahrzeuge aufs äußerste auszulasten? Testfahrten im Gebirge gehörten nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Massenansturms auf die Alpen für die Autohersteller bereits früh zum Standardprüfprogramm, und auch bei der Maybach Motorenbau GmbH in Friedrichshafen waren Gebirgsfahrten förmlich an der Tagesordnung, um die Motoren und Fahrzeugmodelle unter realen Bedingungen zu testen.

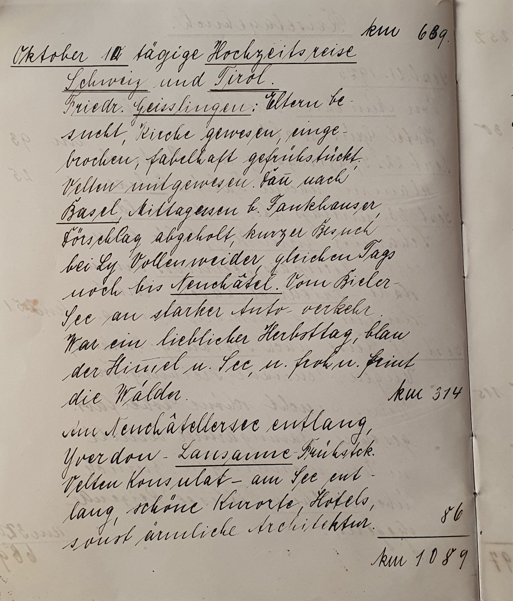

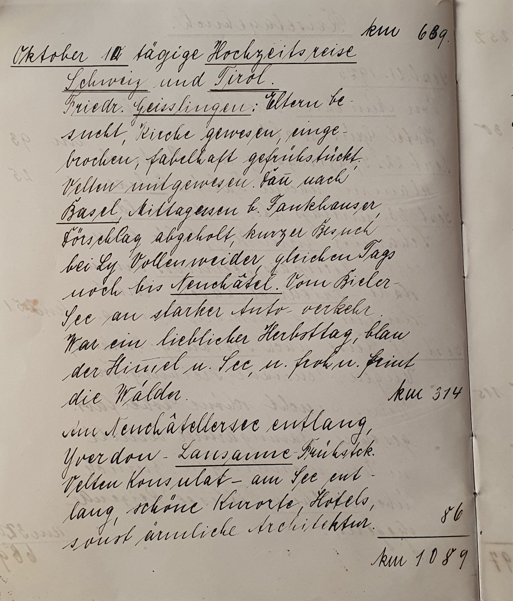

Reiselust, Romantik, Abenteuer und Technikbegeisterung dürfte auch die Motivation für ein ganz besonderes Hochzeitspaar gewesen sein, das sich im Oktober des Jahres 1925 von Friedrichshafen am Bodensee aus auf eine 10tägige Hochzeitsreise aufmachte. Als regelrechter Parforceritt in einem Maybach-Wagen Typ 22⁄70 PS W3 fuhr das Hochzeitspaar zusammen mit ausgewählten Reisegefährten über viele Alpenpässe hinweg bis nach Meran in Südtirol und wieder zurück nach Friedrichshafen, wobei die Übernachtungen oder Erholungspausen jeweils an besonders schön gelegenen Orten eingeplant wurden. Insgesamt legte die kleine Reisegruppe mit dem Maybach-Fahrzeug rund 2.200 Km zurück. Die einzelnen Reiseetappen wurden täglich mit genauen Entfernungsangaben handschriftlich fein säuberlich in ein Notizheft eingetragen, das sowohl als Fahrtenbuch als auch im Sinne eines Reisetagebuchs die Stationen dieser Hochzeitsreise festhielt.

Dass wir, das Maybach Stiftungsteam, diese Fahrt überhaupt rekonstruieren und damit viel Neues über die Maybach-Geschichte erfahren und vermitteln können, verdanken wir dem Museum für Historische Maybach Fahrzeuge in Neumarkt (Oberpfalz): Aus einem privaten Nachlass erworben, wird das Reisetagebuch zusammen mit einem dazugehörigen historischen Fotoalbum in der Sammlung des Ehepaares Anna und Helmut Hofmann konserviert. Sie waren so großzügig, uns einen umfassenden Einblick in sämtliche Quellen und Fotografien zu diesem Schatz der Kultur- und Technikgeschichte zu gewähren.

So kommt es, dass wir die Reiseroute des Ehepaares von 1925 exakt nachvollziehen können: Von Friedrichshafen aus ging es zunächst in die Schweiz nach Lausanne, und von dort aus auf den Großen St. Bernhard-Pass, danach weiter zum Simplonpass und vorbei am Rhonegletscher, sodann über den Furkapass in Richtung Andermatt und über den Gotthardpass nach Bellinzona. Weiter ging es um den schönen Lago Maggiore herum bis nach Lugano, von dort aus fuhr das Hochzeitspaar samt Reisegefährten nach Como und am Comer See entlang herauf nach Gravedona, um über das Stilfser Joch nach Meran zu gelangen. Von dort aus wurden verschiedene Tagesausflüge gemacht: nach Bozen, an den Karersee, St. Ulrich oder das Sellajoch und weitere Gebirgspässe, um schließlich die Rückreise anzutreten über St. Valentin, Reschen, St. Anton, Feldkirch, Bregenz, Lindau und wieder retour nach Friedrichshafen.

Nicht eine einzige technische Panne musste die kleine Reisegruppe in Kauf nehmen, was angesichts der Höhenunterschiede und Streckenlängen aus heutiger Sicht nahezu unglaublich erscheint. Einzig der Gepäckträger musste einmal neu fixiert werden, was allerdings zu keiner Beeinträchtigung oder Reiseunterbrechung geführt hatte. Die ganze Fahrt scheint sehr genussreich und voller besonderer Naturerlebnisse gewesen zu sein: Von der Begrüßung durch die Bernhardinerhunde auf dem Großen St. Bernhard-Pass über den Anblick tosender Wasserfälle, des urzeitlichen Rhonegletschers oder der pittoresken oberitalienischen Seenlandschaft und liebliche Tiroler Alpentäler bis hin zu zwanglosen Picknicks auf lieblichen Almen und dem Verzehr von landestypischen „Spaghetti und Asti Spumanti“ in geselliger Runde – die ganze Reise war von vielerlei Abwechslung geprägt und blieb für das Paar sicher unvergesslich.

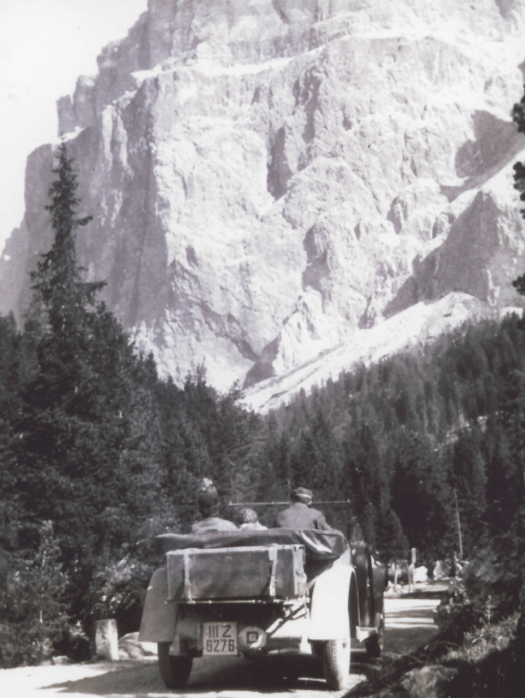

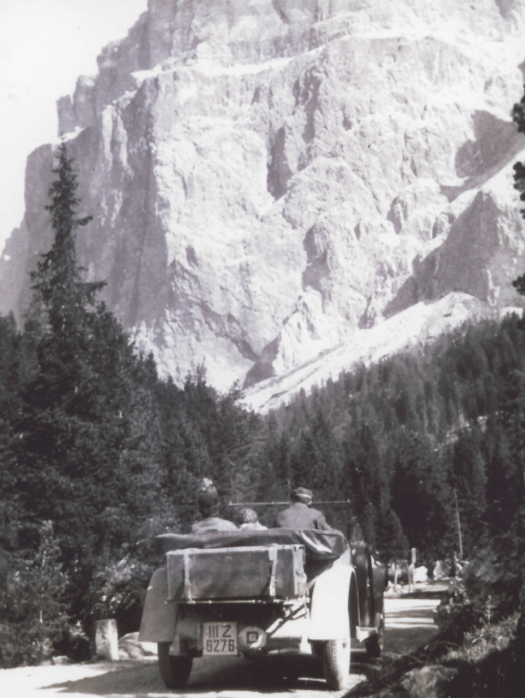

Zu der detaillierten handschriftlichen Reisebeschreibung gehört ein originales Fotoalbum mit vielen historischen Aufnahmen, die sehr wertvolle Zeitdokumente darstellen. Sie zeigen neben dem Hochzeitspaar und ihren Reisegefährten auch Ansichten der überwältigenden Landschaft. Gerne setzte man das Fahrzeug in Szene, und häufig ließ sich die damalige Braut als typische emanzipierte Frau der 1920er Jahre am Steuer ablichten. Ob sie selbst auch gefahren ist, wissen wir nicht. Ganz sicher war jedoch ihr Ehemann ein überaus erfahrener Autofahrer, denn für eine solche Unternehmung konnte man angesichts der damaligen Straßenverhältnisse wahrlich keinen Sonntagsfahrer am Steuer gebrauchen. Eines der Fotos zeigt das Ehepaar in charakteristischer Reisekleidung: Der Ehemann posiert im typischen robusten Staubledermantel ganz als gutaussehender maskuliner Abenteurer, während seine Frau einen durchaus extravagant wirkenden Pelzmantel trägt. Weit mehr als eine rein modische und statusorientierte Kleidung erfüllte dieser Mantel in einer Zeit vor der Etablierung der Autoheizungen jedoch eine wärmende Funktion als sogenannter „Autopelz“. Sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat dieses Accessoire: https://de.wikipedia.org/wiki/Autopelz.

Rechts und links des Paares sehen wir schließlich noch zwei Reisebegleiter, von denen einer möglicherweise ein Ersatzfahrer oder Chauffeur war, denn angesichts der langen Strecke war es von Vorteil, sich am Steuer abzuwechseln und bei Bedarf auch auf technische Hilfestellung zurückgreifen zu können.

Dank der guten und detailreichen Aufnahmen können wir nicht nur den Fahrzeugtyp, nämlich einen Maybach-Wagen vom Typ „22÷70 PS W3“ (Baujahr 1921 – 28) mit einer Karosserie von Spohn, Ravensburg, sondern auch das damalige Kennzeichen „III Z 6276“ identifizieren. Mit ebendieser Nummer erscheint der Wagen in mehreren einschlägigen Publikationen zur Maybach-Geschichte. Da das Fahrzeug außerdem direkt in Friedrichshafen gestartet und wieder dorthin zurückgefahren wurde sowie in dem Reisetagebuch noch viele weitere Fahrten im In- und Ausland beschrieben werden (u. a. Automobilausstellungen Berlin und Genf) und zudem Personen mit Bezug zur Familie und dem Unternehmen Maybach genannt werden, liegt die Vermutung nahe, dass das Reisetagebuch von einer Person im Umkreis der Maybach-Motorenbau GmbH verfasst wurde. Vermutlich stammt das Fahrzeug selbst sogar direkt aus dem werkseigenen Bestand des Unternehmens, da es in verschiedenen Zusammenhängen zur Unternehmensgeschichte auftaucht. Leider werden die Namen des Hochzeitspaares in dem Dokument nicht genannt, so dass unser Maybach Stiftungsteam zur Identifikation noch weitere wissenschaftliche Forschungen durchführen werden.

Als historische Quelle — nicht allein zur Maybach-Geschichte, sondern allgemein zur Reise- und Mobilitätskultur um 1925 — ist das Tagebuch mit den Fotografien aus dem Maybach Museum in Neumarkt von unschätzbarem musealem Wert und liefert höchst spannendes Material für eine interessante Sonderausstellung in unserem geplanten Schaudepot. Welches Potential für modernes, museales Storytelling diese historischen Zeitzeugnisse entfalten, kann hier nur in Umrissen skizziert werden. Daher werden wir zu diesem Thema weiter berichten und bald mehr über unsere Aktivitäten rund um diese ungewöhnliche Hochzeitsreise mit dem „Maybach Bergbezwinger“ verraten. Bleiben Sie gespannt auf die nächsten Updates!

Across the Alps with a Maybach 1925: an adventurous honeymoon 100 years ago

Grandiose, majestic, insurmountable — the Alps, with their mostly snow-white peaks and breakneck ridges at dizzying heights, have always exerted a tremendous fascination. For many ages, crossing them — on foot or with the help of horses and pack animals — meant exposing oneself to the dangers of the terrain and seasonal weather conditions with heroic courage. Snowstorms, avalanches, thunderstorms, steep and unsecured paths with quarries and scree, deep gorges, craggy cliffs, meager provisions, freezing cold and lonely nights in great silence under a star-studded vault of sky and the seemingly endless succession of monumental mountain formations made every crossing of this natural border between north and south a great adventure under the aegis of the stars. The spectacular Alpine crossings of the generals Hannibal with his elephants (218 BC) and Napoleon (1800) are therefore legendary. In addition to military purposes, there were other reasons for exposing oneself to the hardships of crossing the Alps: religious pilgrimages, scientific curiosity, political-diplomatic missions and economic interests as well as, more recently, sporting and tourist ambitions motivated more and more people to travel across the Alps. (Cf. https://artsandculture.google.com/story/warum-in-die-alpen-bavarian-state-library/zwUBkJ1s__0g‑Q?hl=de)

It was primarily trade between the countries north and south of the Alps that led to the development of certain routes, for example, to transport exquisite fabrics or other luxury goods back and forth. However, such a crossing took many days, and even the regular mail and goods traffic between Lindau on Lake Constance and Milan, the so-called “Lindau Messenger” or “Milan Messenger”, which had been in operation since the late Middle Ages, had to allow around 6 days for the one-way journey. In 1788, for example, none other than Johann Wolfgang von Goethe traveled across the Alps in a carriage belonging to the Lindau Messenger. His “Italian Journey” to “the land where the lemons bloom”, published as a book, is known to have influenced entire generations and made the “longing for Italy” a topos of European cultural history that continues to have an impact today. In many European countries, the cavalier tour or grand tour to Italy was also part of the canon of educated elites far beyond aristocratic circles. The travel experiences found their literary expression in the form of printed reports and were widely disseminated. The emergence of tourism in the 19th century also led to the success story of alpinism, which turned mountaineering and hiking into a hobby for the masses as part of the then completely new concept of “leisure” and “vacation”.

Love and romance — adventure and technology: conquering the mountains in a Maybach

Even at the beginning of the 20th century, trips to Italy with Alpine crossings were the favorite of many people among all European travel routes. It is hardly surprising that the early motorists also set off on their motorized journeys with daring and a love of experimentation to explore steep Alpine passes and push the engines, radiators and brakes of their vehicles to the limit. Test drives in the mountains were an early part of the standard testing program for car manufacturers, not least against the background of the mass rush to the Alps, and at Maybach-Motorenbau GmbH in Friedrichshafen, too, mountain drives were the order of the day to test the engines and vehicle models under real conditions.

The desire to travel, romance, adventure and enthusiasm for technology were probably also the motivation for a very special wedding couple who set off on a 10-day honeymoon from Friedrichshafen on Lake Constance in October 1925. The honeymoon couple, together with selected travel companions, took a veritable par force ride in a Maybach Type 22⁄70 PS W3 car over many Alpine passes to Merano in South Tyrol and back to Friedrichshafen, with overnight stays or rest stops planned at particularly beautiful locations. In total, the small group traveled around 1370 miles in the Maybach vehicle. The individual stages of the journey were neatly recorded by hand each day in a notebook with precise distances, which served both as a logbook and as a travel diary, recording the stops on this wedding trip. It is thanks to the Museum for Historic Maybach Vehicles in Neumarkt (Upper Palatinate, Germany) that we are able to reconstruct this journey at all and thus learn and communicate so much new information about Maybach history: Acquired from a private estate, the travel diary is preserved in the collection of the couple Anna and Helmut Hofmann together with a corresponding historical photo album. They were generous enough to give us a comprehensive insight into all the sources and photographs relating to this treasure of cultural and technical history.

As a result, we can retrace the exact route taken by the couple in 1925: From Friedrichshafen, they first traveled to Lausanne in Switzerland, and from there to the Great St. Bernhard Pass, then on to the Simplon Pass and past the Rhone Glacier, then over the Furka Pass towards Andermatt and over the Gotthard Pass to Bellinzona. The journey continued around the beautiful Lake Maggiore to Lugano, from where the wedding couple and their traveling companions drove to Como and along Lake Como up to Gravedona to reach Merano via Stelvio Pass. From there, various day trips were made to Bolzano, Lake Carezza, Ortisei or the Sella Pass and other mountain passes, before finally making the return journey via St. Valentin, Reschen, St. Anton, Feldkirch, Bregenz, Lindau and back to Friedrichshafen.

The small tour group did not have to put up with a single technical breakdown, which seems almost unbelievable from today’s perspective given the differences in altitude and the length of the route. Only the pannier rack had to be reattached once, but this did not cause any disruption or interruption to the journey. The whole trip seems to have been very enjoyable and full of special natural experiences: from being greeted by the St. Bernard dogs on the Great St. Bernard Pass to the sight of thundering waterfalls, the primeval Rhone glacier or the picturesque Upper Italian lake landscape and lovely Tyrolean Alpine valleys, to informal picnics on lovely mountain pastures and the consumption of typical local “Spaghetti and Asti Spumanti” in convivial company — the whole trip was characterized by all kinds of variety and certainly remained unforgettable for the couple.

The detailed handwritten travelogue includes an original photo album with many historical photographs, which are very valuable contemporary documents. In addition to the wedding couple and their traveling companions, they also show views of the overwhelming landscape. The vehicle was a popular subject, and the bride of the time was often photographed at the wheel as a typical emancipated woman of the 1920s. We do not know whether she drove the car herself. However, her husband was certainly an extremely experienced driver, as the road conditions of the time meant that no Sunday driver was needed at the wheel for such an undertaking. One of the photos shows the couple in characteristic travel attire: The husband poses in his typical robust dusty leather coat, looking every bit the handsome, masculine adventurer, while his wife wears a fur coat that certainly looks extravagant. Far more than a purely fashionable and status-oriented garment, this coat fulfilled a warming function as so-called “car fur” in a time before the establishment of car heaters. This accessory even has its own Wikipedia entry: https://de.wikipedia.org/wiki/Autopelz

Finally, to the right and left of the couple, we see two travel companions, one of whom was possibly a replacement driver or chauffeur, because given the long distance, it was an advantage to take turns at the wheel and to be able to fall back on technical assistance if necessary.

Thanks to the good and detailed photographs, we can not only identify the vehicle type, namely a Maybach car of the type “22÷70 PS W3” (built 1921 – 28) with a body by Spohn, Ravensburg, but also the license plate number of the time “III Z 6276”. The car appears with this number in several publications on Maybach history. Since the vehicle was also started directly in Friedrichshafen and driven back there again, as well as many other trips in Germany and abroad being described in the travel diary (including automobile exhibitions in Berlin and Geneva) and persons with a connection to the Maybach family and company being named, it is reasonable to assume that the travel diary was written by a person associated with Maybach-Motorenbau GmbH. The vehicle itself probably even comes directly from the company’s own factory, as it appears in various contexts relating to the company’s history. Unfortunately, the names of the wedding couple are not mentioned in the document, so we will carry out further scientific research to identify them.

As a historical source — not just on Maybach history, but on travel and mobility culture in general around 1925 — the diary with the photographs from the Maybach Museum in Neumarkt is of inestimable museum value and provides extremely exciting material for an interesting special exhibition in our planned display Schaudepot. The potential for modern museum storytelling offered by these historical testimonies can only be outlined here. We will therefore continue to report on this topic and will soon reveal more about our activities surrounding this unusual honeymoon with the “Maybach Mountain Conqueror”. Stay tuned for our next updates!

Leave a Reply